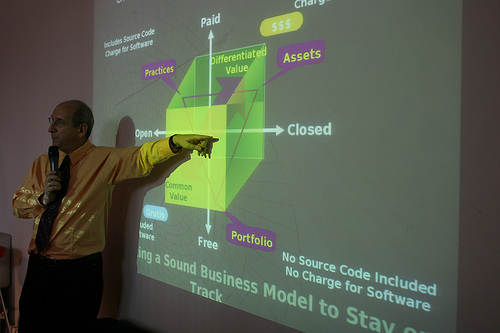

Comme chaque année depuis 2016, et cette fois-ci avec l’aide d’Alex Pazaites, nous écrivons un rapport dans lequel nous explorons un thème particulier pour mettre en valeur une tendance liée à l’économie du commun. En 2016, nous avons montré dans le rapport « Value in the Commons Economy » qu’une majorité des 300 projets pair-à-pair étudiés étaient engagés dans l’utilisation, le prototypage ou l’expérimentation de la comptabilité contributive, c’est-à-dire des formes de comptabilité non basées sur le travail horaire mais reconnaissant toutes les autres manières de contribuer dans ces communautés ouvertes.

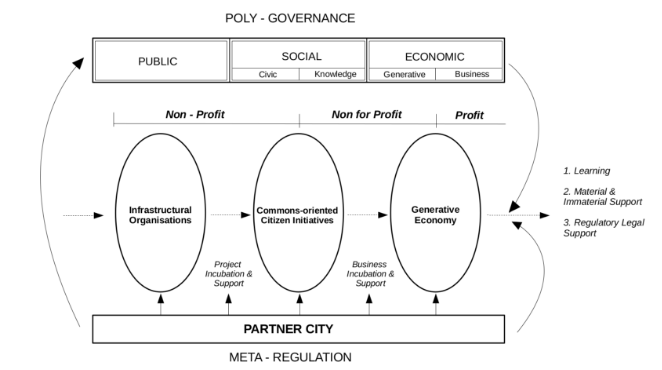

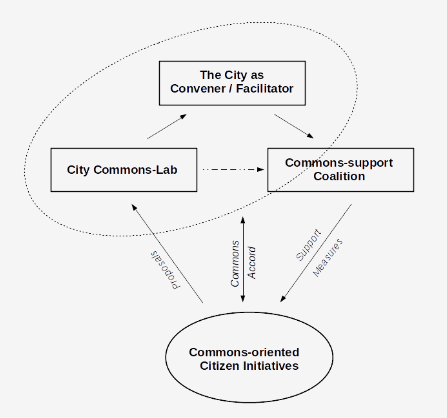

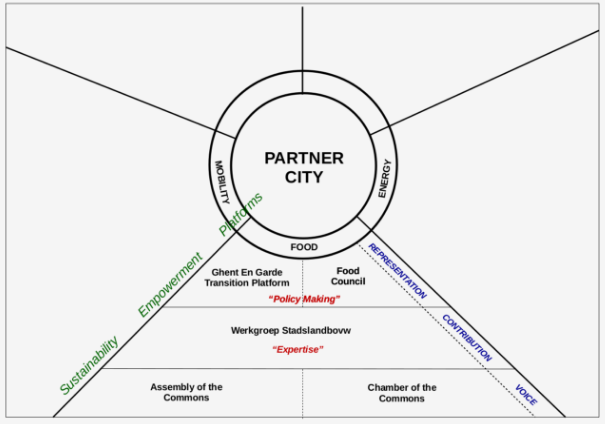

En 2017, dans l’étude sur les Communs urbains, nous avons montré comment la croissance quasi exponentielle des communs urbains, qui se focalisent pour le moment sur les grandes infrastructures d’approvisionnement, prépare une nouvelle phase de l’économie des commun basée sur la production cosmo-locale.

Cette année, nous souhaitons aller plus loin dans la réflexion en nous demandant ce que les développements autour de la blockchain peut signifier pour les communs, et en utilisant une méthodologie similaire à celle qui a mené à proposer la notion de coopérativisme de plateforme et de coopératives ouvertes en réponse aux activités des plateformes comme Uber ou AirBNB.

L’idée est donc de prendre appui sur des éléments qui existent, qui sont en croissance, qui peuvent être utiles à la société, mais qui se développent dans un cadre hyper-capitaliste dont nous considérons qu’il pose problème. Par exemple, bien qu’il soit utile de trouver des places libres dans des voitures, en réalité Uber augmente le kilométrage et la pollution, à cause de son système compétitif entre chauffeurs; par contre une coopérative de partage de voiture associatif, comme Dégage à Gand, remplace 9 à 13 voitures privées par voiture partagée.

Cette année, nous avons mené toute une réflexion autour de la question des externalités.

Le capitalisme, en tant que système compétitif, fait que l’on produit en masse, que l’on baisse au maximum les coûts pour améliorer les profits, et, ce faisant, on oublie sciemment les externalités négatives, et positives. D’un côté, la valeur du travail domestique ou des contributions aux communs n’est pas reconnue par le capitalisme. De l’autre, les dégâts écologiques, la pollution, les déchets, ne sont pas pris en compte non plus. Nous vivons donc une double crise économique et sociale qui conduit à un tel désespoir dans les classes ouvrières que la démocratie est désormais elle aussi en crise, donc en danger.

Selon nous, il semble donc assez crucial de prendre au sérieux ce problème des externalités.

Par exemple, la foncière Terre de Liens achète des terres en France pour les mettre dans un trust afin d’assurer des loyers bon marché aux agriculteurs bios. L’eau qui passe dans les terres de ces agriculteurs n’est pas polluée. Ce système crée donc des externalités positives qui font que les coûts de dépollution par la collectivité publique sont moindres. Mais cet aspect n’est pas du tout pris en compte : les activités génératives ne sont pas reconnues.

Nous avions déjà vu que dans l’open source, on a à faire à une économie éco systémique : ce ne sont pas une ou deux entreprises qui ont la mainmise sur les externalités, il y a bien un écosystème d’acteurs, entreprises, développeurs, etc… Nous avons déjà souligné par exemple qu’une grosse entreprise comme IBM est même obligée de se soumettre aux conditions de l’écosystème de Linux.

La blockchain, qui est une banque de données universelle permettant de vérifier des transactions, permet également de créer un écosystème similaire. Nous y voyons un renforcement de ce que l’open source avait commencé à faire, mais qui en plus améliore substantiellement les revenus pour les développeurs. Dans ces nouveaux systèmes en partie “décentralisés”, aucune force ne peut totalement primer sur les autres. Selon nous, une des grandes inventions dans le monde de la blockchain a été la “tokenisation” (marques de valeurs autonomes) effectuée grâce aux crypto-currencies qui peuvent être soit de vraies monnaies ou des droits d’achat, soit des droits de participation à l’écosystème en construction (“utility tokens”).

Plutôt que de passer par une banque à capital risque, en échange d’une prise de propriété dans le capital des startups, les tokens permettent un crowdfunding plus diffus dans le réseau plutôt que sur des entités fermées. Cela permet une plus grande autonomisation de la valeur, ce qui va dans le sens du rapport de 2016 où nous préconisions la souveraineté de la valeur avec une membrane filtrant les flux entre le marché et le commun.

Ainsi, les développeurs ont réussi à “tokeniser” leur travail. Ce ne sont plus seulement les propriétaires des startups qui profitent des plus values, mais tous les participants de l’écosystème. Mais tout cela se fait quand même dans le cadre de l’idéologie assez restreinte de l’anarcho-capitalisme : tout le travail n’est pas reconnu, il y a des inégalités flagrantes et systémiques. C’est une forme de capitalisme distribué qui utilise les communs mais en les soumettant à la logique du marché capitaliste. Par exemple, pour faire des bitcoins, il faut de plus en plus de capital afin de financer les machines des “mineurs”. Ce qui veut dire que la plupart des utilisateurs doivent acheter les bitcoins, ils ne peuvent pas les créer eux-mêmes.

C’est sur cette base que nous nous sommes posé la question : comment peut-on amoindrir les aspects négatifs de ce système et en augmenter les aspects de communs ? Nous proposons de viser une économie cosmo-locale (une économie partagée globalement avec une production locale qui tiendrait compte des externalités positives). Notre vision est celle d’une vraie économie circulaire, transparente pour tous les acteurs dans un écosystème productif, où cette logistique partagée et transparente serait liée non spécifiquement à une technologie basée sur la blockchain actuelle, mais à l’idée générale de logistique et comptabilité partagée (“distributed ledgers”, DLT), par exemple par le biais de l’holochain. En effet, la blockchain n’est qu’une technologie particulière, et l’on peut s’affranchir de l’idéologie qui l’accompagne habituellement.

Cette logistique avec comptabilité partagée permettrait donc d’un côté, une comptabilité contributive. De l’autre côté, il y aurait une comptabilité bio-capacitaire, c’est à dire que l’utilisation des ressources deviendrait visible pour tous les acteurs de l’écosystème productif.

On aurait alors 3 processus fonctionnant ensemble :

- la stigmergie : on sait qu’elle fonctionne déjà dans l’immatériel (logiciels, connaissances partagées design,…). Si on peut accéder librement à la comptabilité et à la logistique, on peut aussi ajuster ses actions productives par rapport à l’écosystème. Ce ne sont plus seulement des entités discrètes et compétitives, cela crée la possibilité de créer des alliances productives, des multipartenariats grâce à cette transparence commune. On peut également avoir une vision claire des limites en matières et énergie disponibles, et s’y adapter …

- le marché : il existe des ressources non renouvelables donc nous aurons toujours besoin d’échanges, mais l’idée est de coupler l’échange et la production avec un planning bio-capacitaire. Nous pourrions imaginer un conseil mondial des ressources thermodynamiques comme celui qui est proposé par le biais du concept de “Global thresholds and allocations council” du projet Reporting 3.0. En tenant compte des stocks de matières non renouvelables, il faudrait faire en sorte de rester en dessous de 1% de croissance matérielle pour éviter l’exponentiel et respecter la bio-circularité de ces ressources. Chaque entreprise/collectif pourrait avoir à sa disposition un boussole concernant sa “context based sustainability” : c.a.d. “dans mon contexte/ma région/ma ville, dans le métabolisme local, je peux connaître ma position et mon impact sur les ressources”.

- le planning démocratique : l’état/ la ville démocratique peut déterminer des priorités sociales et écologiques qui peuvent se retrouver dans les limites de cette infrastructure productive. Ces institutions démocratiques peuvent financer les ‘tokens’ qui récompensent les travaux génératifs qui vont dans le sens de ces priorités.

Nous proposons donc de mettre en place des protocoles vérifiables d’impact écologique et social, à l’image de ce que propose le réseau Regen : les « protocoles d’état écologiques » (« ecological state protocols ») peuvent être utilisés pour vérifier le niveau des impacts écologiques (et sociaux), et permettent de créer un registre de “tokenisation” et un possible financement.

Ces protocoles contiendraient des objectifs clairs : diminuer le carbone, augmenter la biodiversité, ou encore pour les protocoles sociaux : augmenter l’inclusion, etc… Tout cela pourrait être “tokenifié” et intégré dans une comptabilité partagée. Grâce à cette quantification, il serait alors possible de négocier avec les institutions/entités qui profitent de ces externalités positives. Ce serait un système “permission less”, contributif, non compétitif ni bureaucratique, où chaque personne qui se pense en mesure de contribuer dans le cadre de ces protocoles peut le faire. L’idée n’est évidemment pas de quantifier la nature, mais de créer des indicateurs permettant de récompenser le travail accompli dans le sens de ces indicateurs.

Selon nos observations, toutes ces technologies sont déjà en germe. Il suffit de les articuler ensemble pour obtenir cette proposition d’infrastructure technologique et éthique. Ce sont ces idées que nous développerons dans le prochain rapport en cours d’écriture dont vous pouvez trouver le sommaire ici : https://www.foprop.org/stewarding-material-commons

Propos recueillis par Maïa Dereva