Rajani Kanth, anciennement associé à l’Université Harvard (2007-2017), est l’auteur de livres provocateurs et controversés tels que Farewell to Modernism, Breaking with the Enlightenment et The Post-Human Society qui sont des critiques du « mauvais tournant » pris par l’euromodernisme. Il mène actuellement une série d’entretiens avec des penseurs sur le changement social, ici avec Michel Bauwens, fondateur de la P2P Foundation. C’est l’une des interviews les plus longues qui donne une bonne idée de l’état actuel de la pensée à la P2P Foundation.

Rajani Kanth : En résumé, qu’est-ce que le P2P ?

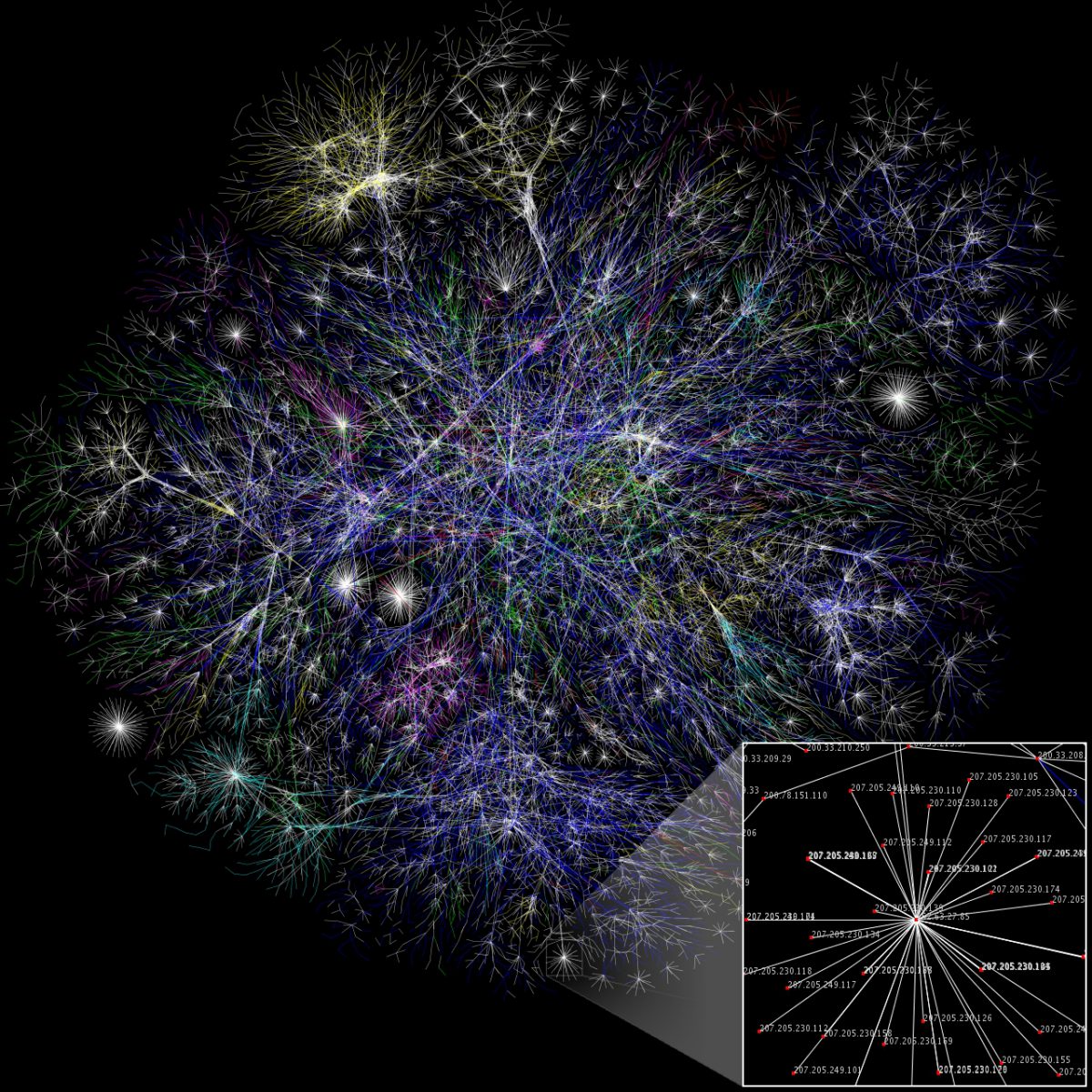

Michel Bauwens : Le pair à pair est une dynamique relationnelle qui permet à chaque individu de se connecter « sans permission » à n’importe quel autre individu. On peut aussi l’appeler « liberté de réseautage ». Cela a été une caractéristique de petits groupes humains, mais a été développé, récemment, sur une grande échelle grâce à la technologie, créant la possibilité de réseaux civiques mondiaux « open source » et de coalitions économiques génératrices qui sont comparables, ou même surpassent, tant les capacités des hiérarchies d’État que la dynamique du marché capitaliste.

Mais attention : le concept de P2P, basé sur la nouvelle structure des ordinateurs dans laquelle chaque serveur est autonome, est maintenant utilisé de deux façons concurrentes. Le premier, dont je me sers, c’est le pair à pair comme capacité de mise en commun, c’est-à-dire la libre association pour mettre en commun, mutualiser et partager les ressources ; et le second, c’est la vision anarcho-capitaliste, libertaire-propertariale, qui voit la société comme une collection d’entrepreneurs individuels. Entre le point de vue des communs et celui de l' »hyper-marché », il y a un monde.

RK : Pouvez-vous expliquer votre propre histoire/connexion avec cette notion ?

MB : J’étais un gauchiste nostalgique typique, et j’avais abandonné la lutte collective pour m’adapter à un système que j’avais rejeté. Mais au milieu des années 90, je sentais que tous les indicateurs planétaires, tant écologiques que sociaux, convergeaient dans la mauvaise direction. Personnellement, j’ai commencé à m’interroger sur mes propres activités : est-ce que je fais partie du problème ou de la solution ?

Travaillant dans une grande entreprise et forcé d’agir de façon contraire à mon éthique à de multiples occasions, j’ai senti que je devais changer. Mais c’est l’invention du World Wide Web en 1993, avec la capacité considérablement accrue de l’intelligence collective pilotée horizontalement, c’est-à-dire la capacité de coopération non locale en temps réel (ou en temps asynchrone), qui a été l’épiphanie. J’ai tout de suite pensé que, comme l’imprimerie au 15ème siècle, ce serait un moteur de changement, car il affecte la logique même des relations sociales. Ainsi, nous disposons d’un nouveau levier pour le changement social, c’est-à-dire le pouvoir du réseautage horizontal ou « diagonal », à grande échelle.

J’ai donc décidé de quitter ma fonction exécutive bien rémunérée pour passer deux ans, pendant un congé sabbatique en Thaïlande, à étudier les phases de transitions historiques et voir comment ce nouveau levier des structures pair à pair pourrait aider les personnes luttant pour créer le monde dont nous avons besoin pour survivre aux urgences planétaires. Comment pouvons-nous créer de nouveaux types de tribus basées sur la confiance, sur les affinités et les objets/objectifs partagés, qui pourraient fonctionner de manière translocale et transnationale, pour aider à servir une transformation globale ? Mon déménagement en Thaïlande et mon adoption dans la famille élargie de mon épouse m’ont permis de combiner une vie familiale chaleureuse et l’activisme dans des communautés translocales basées sur les affinités.

RK : Qu’est-ce qui vous a inspiré dans cette élaboration ?

MB : C’est une combinaison de différentes choses. Avant mon revirement, et depuis le milieu des années 90, la propagation de la logique de pair à pair dans différents domaines de la vie sociale devenait très évidente. J’ai commencé à compiler les exemples que j’ai trouvés dans un wiki spécialement dédié. Ma méthodologie était plutôt simple : rester empirique, rester cohérent, et penser à la narration la plus intégrative ayant un sens pour le changement social.

A partir de mon étude des transitions historiques, j’ai commencé à voir l’importance des formes embryonnaires qui accompagnent les crises des modèles civilisationnels précédents et mourants, et comment ces formes embryonnaires portent de nouvelles logiques sociales (elles le doivent, si elles ont vocation à résoudre les problèmes des systèmes précédents). Puis j’ai commencé à examiner les mécanismes de gouvernance et les propriétés des formes embryonnaires aujourd’hui, en particulier les communautés open source avec leurs communs, et les coalitions entrepreneuriales qui les entourent, puis l’émergence de communs urbains et physiquement productifs. Cela s’est traduit par une attention accrue à la façon dont ces micro-réseaux émergents pourraient être des modèles pour l’ensemble de la société.

Cela signifiait qu’il fallait prêter attention à la fois aux processus institutionnels fondés sur les biens publics et à la dynamique du marché des communs. J’ai essentiellement cherché comment la coop-tation des communs par l’État et le marché peut être inversée en son contraire, c’est-à-dire comment les communs et les commoners peuvent transformer les formes du marché et la gouvernance territoriale pour qu’elles travaillent à étendre les communs et les moyens de subsistance des commoners d’une manière qui soit durable pour la planète et ses habitants. Plus récemment, j’ai porté mon attention sur le passage d’une économie redistributive (qui est une économie extractive de valeur humaine et naturelle et tente de redistribuer ensuite) à une économie pré-distributive, et sur la limitation des dommages écologiques grâce à des pratiques régénératives.

Mon travail est une théorie pragmatique du changement social aujourd’hui, utile, je l’espère, pour accélérer cette transition, basée sur un engagement avec les commoners et leur expérience. Je veux que la P2P Foundation soit le collectif intellectuel des travailleurs autonomes précaires que je considère comme des agents vitaux du changement aujourd’hui, et soit un catalyseur dans le sens d’augmenter la vitesse de l’apprentissage collectif entre ces différentes communautés. Les communs sont aujourd’hui la catégorie centrale du changement, c’est-à-dire que les citoyens sont devenus directement productifs de valeur sociale en tant que contributeurs aux communs, et le pair à pair est la relation sociale clé pour rendre possible et développer ce changement au-delà des capacités du marché et de l’État. Si l’état originel de l’humanité était une tribu humaine étroitement liée, nous travaillons aujourd’hui sur une nouvelle strate de tribus proches et empathiques, basées sur la co-construction d’une valeur partagée.

RK : Qu’entendez-vous par économie « des communs » ?

MB : Une économie des communs est une économie où la création de valeur se fait autour de ressources partagées et où d’autres formes d’échanges humains ont été adaptés à ses propres besoins. L’économie des communs n’est pas une alternative totalitaire, mais plutôt une reconfiguration de l’économie de marché capitaliste, dans la logique des transitions précédentes. Aujourd’hui, on pense que la valeur n’est créée que sur le marché, puis redistribuée. Dans l’économie des communs, toutes les contributions sont reconnues, que ce soit au niveau des communs ou de la société, et les autres formes d’échange et de distribution sont redessinées pour servir les communautés productives créatrices de communs. Pensez au succès historique des entreprises de maximisation de la prière dans les monastères de l’Europe médiévale, qui utilisaient des infrastructures mutualisées. Pensez aux communautés open source comme l’équivalent, mais sans l’obéissance et l’abstinence qui nient la vie ; pensez à mutualiser tous les systèmes d’approvisionnement humains pour diminuer radicalement l’empreinte thermodynamique de l’humanité sur la planète.

Au cœur de la communauté des communs se trouvent des communautés productives ouvertes avec des communs immatériels partagés à l’échelle mondiale et des infrastructures physiques remutualisées à l’échelle locale. Ils interagissent sur des objectifs concrets, avec des coalitions entredonneuriales non capitalistes (c’est-à-dire « donner entre » plutôt qu’entreprendre ou « prendre entre »), soutenues par des organisations démocratiques, à but non lucratif, qui permettent et renforcent l’infrastructure de la coopération. Au niveau macro, cela donne une citoyenneté productive, une économie éthique et un État partenaire.

RK : Quels pourraient être les obstacles à cette vision ?

MB : Jusqu’à présent, le bilan est qu’il y a eu de longues périodes de pré-civilisation, la civilisation étant définie comme des sociétés de classe, comme cela a été le cas pendant des dizaines de milliers d’années dans les sociétés égalitaires de chasseurs-cueilleurs ; ou les succès plus limités dans les civilisations de classe. Les communautés démocratiques médiévales ont duré 3 siècles, tout comme la démocratie grecque. Savoir si nous pouvons durer au-delà de cela, si nous réussirons, dépend de notre capacité à transcender complètement la société de classe, comme le suggère Keith Chandler, dans son brillant Beyond Civilization. Le mieux est de travailler avec des scénarios et de se concentrer sur celui que nous préférons.

Imaginez deux axes : l’abondance contre la rareté et l’égalité contre la hiérarchie. Le scénario 1 est celui que nous voulons, l’égalité dans l’abondance, en fonction d’une mutualisation réussie. Le scénario 2 est l’égalité dans la rareté ; Cuba pourrait être un modèle pour ce type de société.

Imaginez ensuite le scénario 3, la hiérarchie dans l’abondance. C’est ce que nous avons maintenant dans les modèles émergents du capitalisme cognitif, avec un nouveau féodalisme de l’information et des services, accessible uniquement à ceux qui ont des moyens financiers.

Enfin, le scénario 4, la hiérarchie dans la rareté, a été décrit dans le dernier livre de Latour : le survivalisme d’élite, avec une mortalité massive de la population humaine, l’expulsion dans la pauvreté et la subsistance des survivants pauvres, et avec une nouvelle élite survivant dans des enceintes de survie de haute technologie. Beaucoup de gens de l’élite se préparent exactement à cela, et ce projet exterminaliste est un grand danger.

RK : S’agit-il d’un autre projet utopique ?

MB : Bien que je n’aie rien contre les utopies et qu’elles soient nécessaires pour inspirer les gens avec de nouvelles visions du possible, je considère que mon propre travail est explicitement non utopique. Ma méthode consiste à examiner les pratiques et les exemples de la vie réelle, et lorsque suffisamment de signaux faibles apparaissent pour prouver qu’il s’agit d’une véritable tendance, à analyser la logique sous-jacente de ces formes embryonnaires. Ce n’est qu’à partir de là que je commence à faire des tentatives de visualisation sur ce à quoi ressemblerait une société si elle présentait les mêmes logiques au niveau macro. Évidemment, ce n’est pas parce que les phénomènes émergent à la marge qu’ils vont nécessairement devenir dominants, voire survivre à long terme, mais je pense que c’est une méthodologie légitime.

J’ai deux remarques sur la résistance à l’utopisme. Tout d’abord, ce que nous considérons comme des utopies est souvent très réel. Par exemple, les socialistes utopiques avaient des communautés et des expériences réelles, par opposition aux marxistes qui rêvaient d’une autre société. Deuxièmement, les choses horribles que nous blâmons habituellement sur les utopies, comme l’Inquisition ou le stalinisme, étaient des consolidations du pouvoir utilisant les visions utopiques de manière purement idéologique comme moyen de propagande et de contrôle. Après trois décennies de néolibéralisme anti-utopien se légitimant par le réalisme capitaliste, je pense qu’un renouveau de la pensée utopique, au moins à petite dose, ne serait pas une mauvaise chose.

RK : Comment votre approche se compare-t-elle aux économies alternatives classiques comme le « socialisme » ?

MB : L’approche du pair à pair et des communs est très proche des traditions du socialisme civil du XIXe siècle, et plus encore de la doctrine sociale de l’Église catholique qui dit que la société civile doit être au centre de la société, avec des marchés et des formations étatiques à leur service. Les traditions socialistes dominantes sont devenues très centrées sur l’État, soit sous forme stalinienne et totalitaire, soit sous forme social-démocratique.

Notre approche est centrée sur la société civile. Nous considérons que tous les citoyens (c’est-à-dire tous ceux qui vivent à une époque donnée) sont productifs, c’est-à-dire qu’ils créent de la valeur pour la société. Mais nous croyons que nous avons besoin d’institutions centrées sur les communs, tant au niveau territorial qu’au niveau « virtuel », pour aller au-delà des simples égoïsmes corporatifs. Même les communautés des communs pensent d’abord à elles-mêmes, et non à la totalité de l’écosystème. Je ne crois pas aux sociétés qui sont de simples expressions de contrats, que ce soit entre individus ou entre communautés (comme le croient les anarchistes de gauche). La méta-gouvernance est nécessaire, et c’est probablement le cas dans un avenir prévisible, en particulier dans les sociétés structurellement inégales.

Les anarchistes croient que nous serions en sécurité sans l’État. J’ai tendance à croire que cela donnerait plus de liberté aux milices privées. Ce à quoi nous pouvons nous attendre, cependant, c’est un accroissement des capacités de coordination mutuelle de nos sociétés et de nos économies à mesure que la gouvernance fonctionnelle des communs se complexifie à des niveaux rendant l’État obsolète. Mais en attendant, nous avons besoin de mécanismes de facilitation et d’organisations infrastructurelles, ce que j’appelle l' »État partenaire ». Si l’approche par les communs peut être qualifiée de socialiste, c’est dans la mesure où la prise de décision est éclairée par des préoccupations sociales, écologiques et éthiques, plutôt que par de simples intérêts privés.

RK : Y a-t-il une critique du capitalisme dans votre vision ?

MB : Oui, le capitalisme sépare les producteurs de leurs moyens de subsistance, promeut des visions unilatérales de l’humanité et ignore les externalités sociales et écologiques. Cela conduit à un niveau dangereux d’inégalité, et donc d’instabilité sociale, et à une destruction continue, désormais dramatique et potentiellement mortelle, de la planète et de ses autres habitants.

Le néolibéralisme est une forme particulièrement pernicieuse du capitalisme, car il crée une insécurité totale et la lutte de tous contre tous. L’expérience de 400 ans est à peu près terminée, mais il survit comme un système zombie et a mis en place quelque chose qui pourrait être bien pire que lui-même. Cependant, malgré toutes ces critiques, nous devons reconnaître que les luttes populaires ont créé toutes sortes de contre-tendances, que les gens continuent de créer des formes non capitalistes et que cela a créé une société complexe satisfaisant des besoins que beaucoup de gens ne voudraient pas abandonner. Notre approche est donc de dire, gardons les progrès de l’éducation, de la santé, du logement et de la mobilité, mais mutualisons pour que leur fonctionnement devienne compatible avec la survie de la planète. En même temps, nous nous définissons comme post-capitalistes, parce que nous nous concentrons sur la création des modèles, plutôt que sur la résistance et la lutte « contre ».

RK : Comment passe-t-on de l’endroit où nous sommes à votre idéal ?

MB : C’est une question difficile. Notre stratégie est celle d’un entrelacement incessant de projets et de personnes, et d’une augmentation du niveau de compréhension et d’organisation mutuelle. L’idée est que, à mesure que le courant dominant se désintégrera par étapes, les alternatives renforceront également le pouvoir social et politique et deviendront de puissants attracteurs.

Nous voyons le commoner – la personne qui contribue aux objets sociaux communs, défend ce qu’elle aime et lutte pour la transformation des institutions sociétales afin qu’elles servent ces communs – comme le nouveau sujet. Nous croyons qu’il y en a une multitude, dès lors qu’ils cessent de se considérer comme des travailleurs dépendants du capital, mais comme des commoners qui construisent leurs propres moyens de subsistance – en ignorant la bête ou en l’utilisant là où ils le peuvent si cela correspond à leurs intérêts, et en luttant contre elle quand ils le doivent.

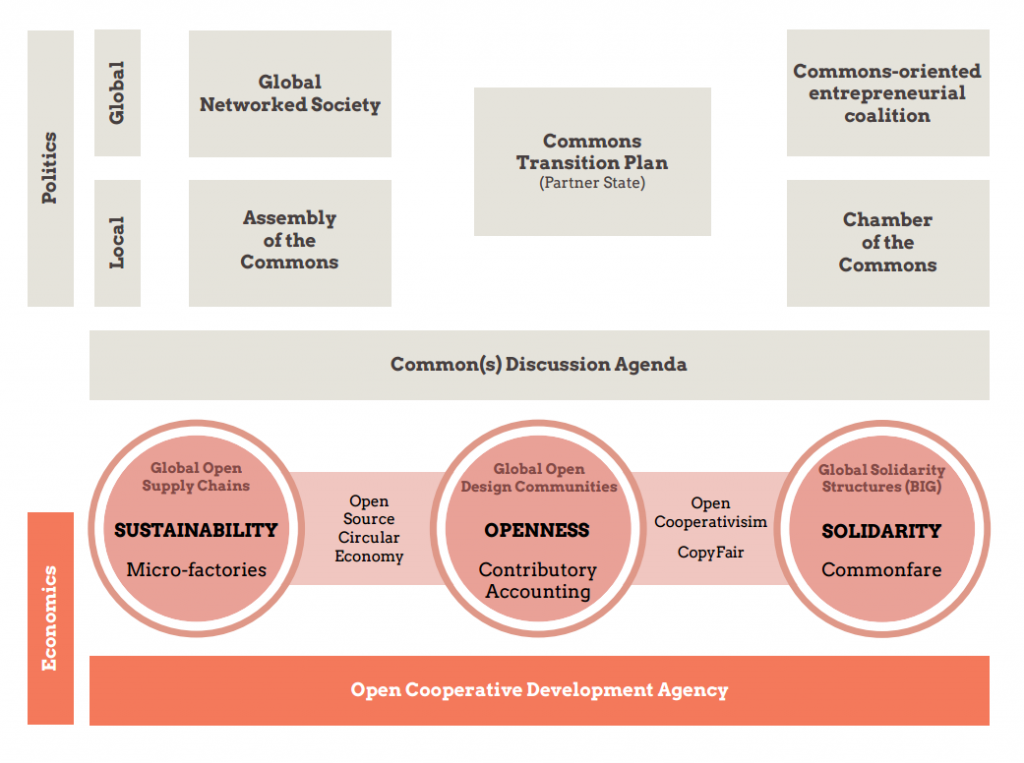

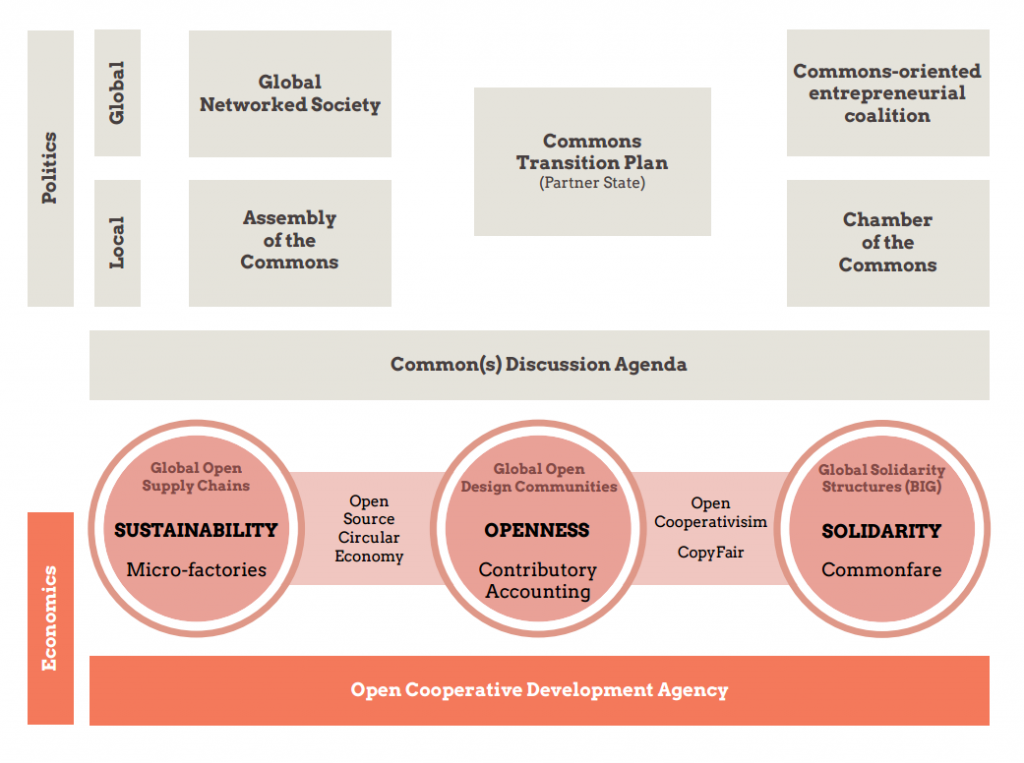

Pour l’instant, l’État-nation n’est plus un instrument clé du changement, nous devons donc nous concentrer sur la construction de communautés d’intelligence collective, transnationales et open source, c’est-à-dire une noopolitique pour la noosphère. Nous devons aussi construire des coalitions entredonneuriales transnationales, c’est-à-dire des organisations axées sur les moyens d’existence qui permettent la reproduction sociale autour de nos communs, et des unités de production cosmo-locales qui sont socialement pré-distributives, et écologiquement régénératives . Mais il n’y a pas encore de plan pour une épreuve de force finale. Cependant, ce schéma illustre assez bien notre approche, je pense :

RK : Quels mouvements actuels pourraient soutenir votre vision ?

MB : Je pense qu’il y a trois « courants » puissants qui convergent, composés de nombreux mouvements et projets différents. L’un est le mouvement de partage des connaissances et des choses, c’est-à-dire à la fois les mouvements open source mais aussi les véritables mouvements de « partage ». Les seconds sont tous ceux qui s’occupent et se battent pour l’environnement et la planète. Et enfin, les mouvements pour l’équité, l’égalité, la solidarité, le coopérativisme.

Le défi, c’est qu’ils doivent tous s’unir. L’égalité et l’écologie sont très étroitement liées puisque plus une société est inégale, plus les dirigeants iront au-delà des frontières planétaires tout en rivalisant avec leurs pairs. L’égalité assurera une descente plus douce, et une guérison plus rapide de la planète après les catastrophes inévitables qui nous attendent dans les décennies à venir.

Enfin, il est absolument impossible de résoudre ces deux premiers problèmes sans une intense mutualisation des connaissances et des ressources. Si les solutions restent privatisées et soumises au profit, nous ne pourrons pas non plus nous sauver nous-mêmes. Pour moi, le travail que nous faisons est de fournir un récit intégratif possible de sorte qu’il puisse y avoir beaucoup plus de coordination mutuelle, ce qui peut remplacer le récit de la société industrielle du travail par rapport au capital. Pour l’instant, tout ce qui doit se produire se produit, mais à une échelle minuscule, trop lentement et avec une énorme fragmentation de l’effort. Plus nous pouvons nous voir dans une histoire commune, impliqués dans un effort structurel convergent pour changer l’ADN même de nos sociétés, plus nous pouvons nous coordonner mutuellement et plus nous pouvons grandir rapidement à l’échelle nécessaire pour faire face à l’urgence mondiale.

RK : Comment définissez-vous la crise actuelle du monde des affaires, ses causes, etc.?

MB : Il s’agit essentiellement d’une convergence de trois maux sociaux, comme je l’ai suggéré précédemment :

1) le système qui croit à tort que les ressources naturelles et les êtres de la planète sont abondants, et que les ressources peuvent être sur-utilisées pour le profit humain à court terme

2) ce système croit que ce qui est naturellement abondant et partageable, essentiellement la culture et la connaissance humaine, devrait être rendu artificiellement rare et que le partage est une activité criminelle ; par conséquent le capitalisme n’est pas seulement un système d’allocation de pénurie, mais un système d’ingénierie de pénurie ;

3) enfin, tout cela est fait en augmentant les inégalités sociales et économiques et en créant une insécurité générale s’agissant des moyens d’existence.

Si tout cela est vrai, cela signifie que nos problèmes sont vraiment systémiques. Il ne suffira pas de rejeter uniquement le capitalisme, en tant qu’instanciation la plus récente de la société de classe et de ses maux, mais aussi de rejeter la société de classe en tant que telle, et de recréer, de façon plus complexe et élevée, des formes sociales plus égalitaires basées sur l’équilibre écologique et l’apprentissage mutuel massif pour l’intelligence collective.

RK : Dressez la liste de vos principales publications pour les curieux.

MB : J’ai écrit des livres en 3 langues jusqu’à présent. Un en néerlandais, De Wereld Redden, et un en français Sauvez le Monde, tous deux sous-titrés « Vers une société post-capitaliste avec P2P et les communs ». Il s’agit de conversations faciles à lire qui expliquent nos idées et propositions historiques, philosophiques, économiques, politiques et même spirituelles sur le changement sociétal.

Notre livre en anglais est plus académique et se concentre sur les aspects économiques, c’est-à-dire l’interaction des communs avec des formes de marché transformées qui peuvent fonctionner pour les commoners et leurs moyens de subsistance, se distinguant nettement des modèles dominants et extractifs de ce qu’on appelle l' »économie du partage ». Nous expliquons les formes alternatives telles que les coopératives ouvertes et les coopératives de plates-formes ; vous pouvez le trouver ici.

Au printemps prochain (2019), Westminster Press présentera nos idées plus en détail. Nous avons beaucoup de livrets plus petits, basés sur notre recherche collective avec le laboratoire P2P – voir notre bibliothèque ici… Si vous voulez en savoir plus sur des sujets tels que la « souveraineté des valeurs », la « comptabilité ouverte et contributive », la coopération public-communs, etc., c’est ici que vous le trouverez. Notre laboratoire P2P est très actif dans la recherche de nos hypothèses dans la vie réelle avec des communautés réelles par le biais de la recherche-action, avec de nombreux articles scientifiques évalués par des pairs, voir ici.

RK : Y a-t-il un site Web que vous aimeriez mettre à la disposition des lecteurs ?

MB : Oui, la référence principale est notre wiki, qui contient également des liens vers notre blog. Pour faciliter la lecture des documents sur la transition des communs, nous avons développé un site spécialisé.

RK : Comment les personnes intéressées peuvent-elles soutenir votre projet ?

MB : Les gens se plaignent qu’il est difficile de nous aider, mais c’est essentiellement parce que nous sommes un réseau organisé plutôt qu’un réseau ou une organisation, ce qui signifie que nous avons peu la capacité de « tenir la main ». En gros, si vous acceptez de contribuer à la co-construction d’un savoir commun, et que vous êtes prêt à contribuer à notre base de ressources, vous trouverez le moyen de vous connecter d’abord à notre communauté (via le wiki par exemple), et plus tard, de créer un moyen de subsistance autour de cet engagement passionné.

RK : Quelles sont les réalisations du P2P à ce jour ?

MB : il faut vous rappeler que nous travaillons en arrière-plan en tant que facilitateur du partage des connaissances plutôt qu’en tant que mouvement social actif nous-mêmes, de sorte que nous aidons les autres dans leurs réalisations. Mais nous avons une base de connaissances bien utilisée et en pleine expansion qui a accumulé 60 millions de visiteurs et atteint au moins 20 000 personnes par jour, toutes étant des personnes influentes à part entière. Nous avons consulté le gouvernement équatorien sur l’édification d’un savoir national commun et la ville de Gand sur un « plan de transition vers les communs ». Nous avons été invités dans des espaces influents comme le Vatican, la Chine et divers mouvements politiques. Nous avons été cités il y a quelques années comme l’influence la plus importante sur les espaces de travail autour des communs de Barcelone. Nous avons travaillé avec beaucoup de mouvements sociaux convergents, comme les coopératives et les mouvements des communs, avec de réels progrès dans des pays comme le Royaume-Uni et la France. Des initiatives locales concrètes, telles que la Commons Transition Coalition à Melbourne et diverses « assemblées des communs » en France, sont étroitement liées à nos idées. Nous avons aussi des échecs, comme par exemple notre travail en Équateur, où le gouvernement vient de rejeter nos recommandations et a opté pour une politique encore plus extractive ; ou avec Syriza, qui s’est inclinée devant la Troïka.

En ce moment, je suis très enthousiaste quant à mon association avec le mouvement coopérativiste/mutualiste SMart, qui se concentre sur l’organisation de la solidarité pour les travailleurs autonomes (freelances) et avec l’intérêt que nous portent des mouvements indigènes, qui utilisent nos idées dans leurs groupes d’étude, par exemple à Taiwan. Certains de nos associés ont été actifs localement, par exemple en créant des coopératives de production en Equateur. Nous sommes un tout petit grain de sable en termes d’influence « matérielle », mais en termes d’idées post-socialistes, je pense que nous sommes un acteur important pour que les mouvements de changement social puissent être entendus.

RK : Quel est votre meilleur scénario pour l’avenir imminent de la société mondiale ?

MB : Je l’ai évoqué dans une précédente question où j’ai présenté quelques scénarios. Notre meilleur espoir est de renforcer les forces sociales alignées avec le P2P et les communs pendant le bref intermède dans lequel notre civilisation se prépare à des catastrophes majeures, et d’avoir suffisamment de germes prêts à attirer ceux qui s’intéresseront de façon vitale à des formes alternatives économiques et sociales résilientes. Les choses vont probablement empirer avant de pouvoir s’améliorer, mais nous espérons que les « cellules imaginales » des communs seront un facteur important dans la diminution de la quantité de dommages pendant la période de transition.

RK : Comment la race, la classe, le genre et la culture figurent-ils dans votre projet ?

MB :

Aujourd’hui, il existe une tension avec différents types de communs. Les communs traditionnels sont nombreux, mais avec l’offensive du capitalisme, les communs numériques et urbains se renforcent dans les pays avancés. Trouver un lien entre les deux est crucial pour renforcer les efforts dans le Sud. Dans les pays occidentaux, il existe une tension entre les communs civiques que Thomas Piketty appelle la « gauche brahmane », c’est-à-dire les citoyens à haut niveau d’éducation mais à faible capital financier, qui sont les pionniers de nombreux communs urbains, et les communs des migrants encore plus nombreux, qui se limitent aux communautés ethniques et religieuses. Encore une fois, il faudra créer des liens vitaux.

La culture est cruciale, car si les communs contemporains sont par définition ouverts et autogérés, le regroupement par affinité (la version commune de la bulle filtrante) n’intègre pas toujours les communautés. Mais la force des communs est qu’ils créent un effort commun autour d’objets partagés qui sont destinés à être partagés, ce qui permet de surmonter de manière significative les conflits identitaires. Plus important encore, les communs sont un paradigme socio-économique important pour recréer massivement des flux de valeurs locales et ainsi créer des activités significatives pour ceux qui en sont exclus. C’est une réponse à la rage de Trump, qui n’est pas enracinée dans le protectionnisme et le nationalisme, mais dans la coopération transnationale et translocale au niveau immatériel, et sur la relocalisation de la production au niveau biorégional.

Tous ces changements sont sous-tendus par une évolution culturelle allant vers un renforcement de la coopération après l’atomisation de l’ère néolibérale. Nous devons travailler sur une culture de la coopération pour un « commun au delà de l’humain» (voir Zack Walsh dans the Arrow), qui a des aspects spirituels et écologiques forts, et surmonter le clivage sujet-objet introduit par les Lumières, mais sans abandonner les aspirations à l’égalité humaine.

La dernière chose que nous voulons, c’est remplacer un ordre mondial capitaliste dysfonctionnel par le retour d’une exploitation de classe bien pire. Je pense à la transition vers les communs comme à la création de tribus d’affinités mondiales, en harmonie avec un retour à l’affectivité locale, une « révolution archaïque » comme l’a dit Terence McKenna, qui combine le contact de proximité avec l’intelligence collective de haute technologie « convivialiste ». Le P2P n’est pas une utopie réactionnaire vers un âge d’or perdu ou vers des formes plus anciennes d’exploitation de classe, mais une synthèse brahmane ouvrière d’un nouveau cycle de développement post-civilisationnel.

RK : Le projet est-il eurocentré ?

MB : Le projet est centré sur le monde, tout en reconnaissant une pluralité de républiques possibles adoptées dans divers contextes culturels, territoriaux et translocaux. Mais il est enracinée dans les traditions émancipatrices qui se sont développées dans l’Occident historique, et qui peuvent se connecter avec des traditions similaires qui se sont développées dans d’autres contextes culturels et historiques – ce que j’appelle « néotraditionnel » parfois.

Comme l’a suggéré William Chandler dans Beyond Civilization, ce sont tous des marqueurs d’une tendance profonde à surmonter le traumatisme de la civilisation de classe, dont le cycle doit prendre fin si nous voulons préserver la planète sur laquelle nous vivons. La tendance actuelle à surmonter la racialisation, l’exploitation sexuelle et à considérer les humains comme des pairs contributeurs à part entière, correspond à l’aspiration profonde de l’homme d’avoir des communautés affectives chaleureuses en équilibre avec l’environnement et tous les êtres, dans lesquelles chacun est reconnu pour sa contribution aux communs. C’est une aspiration profonde de l’être humain, même dans les cultures actuellement non égalitaires. Je n’oublierai jamais que les réponses les plus enthousiastes à mes idées se trouvaient dans les communautés autochtones de l’Équateur.

Le professeur Rajani Kanth est économiste, philosophe et penseur social. Il a été affilié à certaines des universités les plus prestigieuses du monde et a également été conseiller auprès des Nations Unies, à New York.

Le professeur Rajani Kanth est économiste, philosophe et penseur social. Il a été affilié à certaines des universités les plus prestigieuses du monde et a également été conseiller auprès des Nations Unies, à New York.

Il est l’auteur/éditeur de plusieurs ouvrages académiques en économie politique, et culture-critique, romancier et poète, et a également écrit plusieurs scénarios. Il a enseigné dans les domaines de l’anthropologie, de la sociologie, des sciences politiques, de l’histoire, de l’économie et de la philosophie. Ses recherches portent sur l’économie politique, les études sur la paix, les études sur le genre, la cosmologie et l’environnement. Affilié à l’Université Harvard 2007-2017, il est administrateur du Congrès mondial pour la paix. Ses livres les plus récents sont : Farewell to Modernism, Peter Lang, NY, 2017 ; et The Post-Human Society, De Gruyter, Varsovie, 2015.

Article original publié en anglais sur le blog http://commonstransition.org/ sous licence Peer Production, P2P Attribution-ConditionalNonCommercial-ShareAlike , traduit avec l’aide de deepl.com et les corrections vigilantes de Pascale Garbaye.

Trente écrivains et artistes racontent des histoires singulières de migrations. Ils parlent exils, exodes, familles brisées, espoirs trahis ou réalisés, surprenantes rencontres, expériences uniques : leurs paroles s’insurgent et appellent à une nouvelle fraternité. Des textes d’humour, des récits d’anticipation figurant un choc de civilisations sur fond de flux migratoires et d’autres textes dénonçant les violences et barbaries. Un ouvrage que l’on refermera sur une note d’espoir, avec une Déclaration des poètes et un Manifeste pour une mondialité apaisée, visant à transformer notre rapport à l’hospitalité. À travers cet ouvrage, ces auteurs accomplissent un acte artistique d’engagement, affirmant leur volonté de contribuer à un monde plus altruiste, animé par une éthique active de la relation.

Trente écrivains et artistes racontent des histoires singulières de migrations. Ils parlent exils, exodes, familles brisées, espoirs trahis ou réalisés, surprenantes rencontres, expériences uniques : leurs paroles s’insurgent et appellent à une nouvelle fraternité. Des textes d’humour, des récits d’anticipation figurant un choc de civilisations sur fond de flux migratoires et d’autres textes dénonçant les violences et barbaries. Un ouvrage que l’on refermera sur une note d’espoir, avec une Déclaration des poètes et un Manifeste pour une mondialité apaisée, visant à transformer notre rapport à l’hospitalité. À travers cet ouvrage, ces auteurs accomplissent un acte artistique d’engagement, affirmant leur volonté de contribuer à un monde plus altruiste, animé par une éthique active de la relation.

Un nouveau courant de l’économie prospère depuis le début des années 2000. À base d’expérimentations, il se propose de créer des modèles pour transformer la conduite des individus par la connaissance des biais qui régissent leurs comportements.

Un nouveau courant de l’économie prospère depuis le début des années 2000. À base d’expérimentations, il se propose de créer des modèles pour transformer la conduite des individus par la connaissance des biais qui régissent leurs comportements.

En cette fin d’année je prends mon habit de colporteur de La Révolution du Sourire ? C’est

En cette fin d’année je prends mon habit de colporteur de La Révolution du Sourire ? C’est

Les tensions économiques et sociales qui pèsent sur notre monde s’exacerbent de contradictions nouvelles. D’un côté, la prise en compte des aspirations individuelles immédiates semble être la source privilégiée du développement économique. De l’autre, des enjeux vitaux majeurs de long terme sont devant nous : la pression démographique, la finitude des ressources disponibles, le rappel climatique, l’exaspération sociale des inégalités, etc.

Les tensions économiques et sociales qui pèsent sur notre monde s’exacerbent de contradictions nouvelles. D’un côté, la prise en compte des aspirations individuelles immédiates semble être la source privilégiée du développement économique. De l’autre, des enjeux vitaux majeurs de long terme sont devant nous : la pression démographique, la finitude des ressources disponibles, le rappel climatique, l’exaspération sociale des inégalités, etc.

Aujourd’hui, les lignes bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements, auteurs ou modes d’organisation battent en brèche cette vision biaisée du monde et font revivre des mots jugés désuets comme « altruisme », « coopération », « solidarité » ou « bonté ». Notre époque redécouvre avec émerveillement que dans cette fameuse jungle il flotte aussi un entêtant parfum d’entraide…

Aujourd’hui, les lignes bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements, auteurs ou modes d’organisation battent en brèche cette vision biaisée du monde et font revivre des mots jugés désuets comme « altruisme », « coopération », « solidarité » ou « bonté ». Notre époque redécouvre avec émerveillement que dans cette fameuse jungle il flotte aussi un entêtant parfum d’entraide…