Un article de Sébastien Poulet-Goffard initialement publié sur Medium, reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur.

L’économie collaborative serait-elle toute entière entre les mains du capitalisme le plus sauvage? Pas tout à fait…. ça et là, des porteurs de projets résistent. Et l’ESS, qui voit dans les plateformes collaboratives un formidable outil, non pas de captation, mais de distribution de valeurs entend bien défendre sa place. Le 13 décembre 2016, le Labo de l’ESS organisait une conférence intitulée “Vers une économie collaborative sociale et solidaire”. L’occasion de faire le point sur la question.

L’opération séduction d’Airbnb est bien rodée: d’abord rappeler que sans la firme californienne, des quartiers entiers tomberaient en décrépitude, puis insister sur les retombées financières pour les économies nationales. En un an, pour la France, ce serait un gain de 2,5 milliards d’euros, gagnés par les hôtes et dépensés par les touristes.

Airbnb ne nous veut que du bien. La preuve, l‘entreprise porte des valeurs d’accueil, de générosité et de partage. Elle a inventé le tourisme collaboratif et supprimé les intermédiations qui freinaient les rencontres. Brian Chesky, co-fondateur et DG d’Airbnb ne cesse d’ailleurs de le répéter: « Je rêve d’un monde où les gens ne vivent pas pour posséder de nouveaux biens, mais pour les partager ».

C’est donc ça l’économie collaborative. Un monde amélioré, où l’offre des uns, satisfait la demande des autres via des plateformes digitales organisant une horizontalité bienveillante. Un monde libéré des anciens intermédiaires et des organisations pyramidales qui sclérosaient et freinaient les échanges. L’heure est à la rencontre, directe, et au bénéfice de tous.

Des mauvaises langues diront pourtant que c’est surtout au bénéfice de quelques uns. Avec un chiffre d’affaires estimé à 65 millions € dans l’Hexagone, le leader mondial de l’hébergement sur Internet – par ailleurs valorisé a plus de 20 milliard € — n’investit pas un centime dans les biens utilisés, et ne paye que 69 168€ d’impôts à l’Etat français.

Le Parisien 11 août 2016

On est donc très loin de l’économie coopérative, dont l’un des piliers consiste, justement, à partager les risques et à mettre en commun la valeur créée. Une confusion qui demeure, savamment entretenue par certains qui ont intérêt à draper l’économie collaborative d’une aura solidaire. Question d’image…

Agacé par cette mystification et afin de lever toute ambiguïté, Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS publiait en juillet dernier, en pleine guerre des taxis, une tribune dans les colonnes de La Croix. Intitulé, “Affaire Uber : économie collaborative et économie coopérative ne sont pas synonymes”, le texte s’attache à remettre les pendules à l’heure.

“L’économie coopérative repose sur des groupements de personnes et non de capital, dans lesquels les usagers ou les salariés (ou les deux) ont le pouvoir sur l’entreprise (une personne égale une voix) et se partagent les résultats après avoir fait des réserves. Chez Uber, les résultats repartent aussitôt dans la Silicon Valley après un passage par les Bermudes pour échapper à l’impôt”, rappelle Hugues Sibille.

D’après l’auteur, il est tout simplement temps pour l’ESS de passer à l’offensive et de reprendre la main sur les approches collaboratives qui permettent à chacun de devenir acteur et de partager les usages. Les rencontres Prospectiv’ESS organisées par le Labo constituent l’Acte 1 de cette reprise en main. Il y avait eu le 29 mars 2016 un événement intitulé “Economie Collaborative et ESS — je t’aime moi non plus?” , une rencontre d’experts invités à débattre autour d’ateliers participatifs.

Dans le prolongement, le Labo réunissait ce 13 décembre des acteurs autour de trois tables rondes thématiques afin de porter des propositions concrètes pour “Une économie collaborative, sociale et solidaire”. C’est, pour Hugues Sibille, militant de la pluralité des économies, une façon d’occuper le terrain et de doter l’ESS d’outils de résistance, voire de conquête!

Présente à l’ouverture de la conférence, Odile Kirchner, déléguée interministérielle à l’ESS, estime qu’il est important que le Labo et plus largement l’ESS s’emparent de cette question. “Au-delà des modèles purement capitalistes, l’économie collaborative peut, en soit, être un vecteur d’accès à un mode de vie plus frugale en proximité avec les aspirations d’un nombre grandissant d’individus, explique-t-elle. Dès lors, il y a urgence à ce que l’ESS se dote d’ambitions et d’outils de financements qui permettront aux projets coopératifs de se développer plus rapidement, sans quoi les bonnes idées seront fatalement toujours captées par l’économie classique. C’est notamment pour cela que j’en appelle à un rapprochement avec la Frenchtech pour une hybridation et une acculturation réciproque”, dit-elle.

Pour Laurent Bougras de Fairbooking — la plateforme éthique et solidaire de mise en relation directe entre hébergements et voyageurs- il y a vraiment urgence à insuffler un peu de social au modèle collaboratif. Il rappelle notamment que les hôteliers ont versé en 2015 plus d’1 milliard € de commissions aux plateformes de réservation en ligne. Et il insiste: “Tout cet argent sort du territoire, et n’est pas investit dans l’embauche ou l’entretien des bâtiments. A terme, tout ceci va nuire à la destination France, et le pays tout entier en pâtira.”

C’est pour cela que Paola Tubaro, chercheuse et sociologue au CNRS en appelle à une implication croissante des pouvoirs publics locaux, notamment pour dessiner les villes sur le long terme à la manière des smart cities. “Les nouveaux usages de la ville sont nombreux. Et le Velib est une expérience de partage institutionnel assez pionnière, dit-elle. La société civile fait par ailleurs preuve d’un dynamisme renouvelé avec l’émergence d’une diversité d’initiatives comme les FabLab, ancrés sur leur territoire, utilisant les outils communautaires pour lever des fonds mais se revendiquant de l’ESS. Il faut les soutenir”.

Pour l’économiste Philippe Fremeaux, l’économie sociale est forcément collaborative. Historiquement, tout est parti du regroupement d’individus qui ont collaboré pour résoudre des problématiques qu’ils avaient collectivement identifiées. “Toutes les mutuelles appartiennent, en soi, à l’économie collaborative. Ce qu’il faut valoriser dès lors, ce n’est pas le capital, que nous n’avons pas beaucoup dans l’ESS, mais le nombre, qui constitue un vrai pouvoir”, explique-t-il. “Si on avait attendu d’avoir suffisamment de fonds pour créer les premières caisses mutuelles, la Maif et les Caisses d’Epargne n’existeraient pas”, explique-t-il.

La question du financement demeure tout de même une question récurrente dans l’Economie Sociale et Solidaire. Julien Benayoun, de 1001PACT, première plateforme d’equity Crowdfunding dédiée aux entrepreneurs sociaux agréée par l’AMF témoigne: “Les réseaux d’accompagnement sont nombreux et les solutions financières existent en phase d’amorçage. Mais en temps 2, quand la preuve du concept est faite, il est difficile de se financer, il n’existe pas de Business Angels dans l’ESS comme dans l’économie classique”.

C’est pour répondre à cet enjeu que la CG Scop s’apprête à lancer le fonds d’investissement CoopVenture, pour financer et accompagner les startups numériques, en complément de la chaîne d’accompagnement déjà existante, afin de garder la valeur et les emplois sur les territoires.

“Mais il faut aussi que les territoires aient les moyens d’innover et d’expérimenter”, indique Denis Hameau, Conseiller municipal de Dijon, VP de la Region Bourgogne Franche-Comté pour l’ESS. “Promulguer une loi cadre ou faire un schéma, ce n’est rien si nous ne sommes pas capables de réunir au local les bonnes volontés autour d’innovations à fort potentiel”, explique-t-il.

“Il n’empêche, au niveau Bruxellois, sur le terrain de l’ESS et des modèles horizontaux, la France est très regardée, et elle a valeur d’exemple”, rappelle Michel Catinat, à la tête de l’unité Clusters, économie sociale et entrepreneuriat de la Commission Européenne, qui porte notamment le programme de soutien Start-up Scale-up.

Et c’est justement parce que l’ESS, en France, a une petite longueur d’avance qu’il faut mieux l’armer et l’aider à prendre la place qui lui revient dans l’économie collaborative. Du repérage des projets, à l’accompagnement et au financement du changement d’échelle, à la structuration de l’emploi, en passant par la protection des salariés, jusqu’à l’évaluation de l’impact des structures coopératives, les chantiers sont nombreux. Cela ressemble un peu à une feuille de route pour le Labo de l’ESS.

Illustrations d’Héloïse Chochois, reproduites avec son aimable autorisation.

Un de nos plus grands désarrois actuels est la progressive disparition de ce que nous appelons le Bien Commun. Nous ne comprenons pas pourquoi ce qui était encore efficace il y a peu ne l’est plus; pourquoi la machine publique qui produisait globalement du bien pour nous tous, s’est enrayée.

Un de nos plus grands désarrois actuels est la progressive disparition de ce que nous appelons le Bien Commun. Nous ne comprenons pas pourquoi ce qui était encore efficace il y a peu ne l’est plus; pourquoi la machine publique qui produisait globalement du bien pour nous tous, s’est enrayée.

Encore masquée par le fracas du vieux monde, une révolution économique est en cours. Fondée sur une nouvelle relation au vivant, inspirée de la permaculture, la permaéconomie entretient la richesse de la biosphère, ce socle fondamental de toute prospérité.

Encore masquée par le fracas du vieux monde, une révolution économique est en cours. Fondée sur une nouvelle relation au vivant, inspirée de la permaculture, la permaéconomie entretient la richesse de la biosphère, ce socle fondamental de toute prospérité.

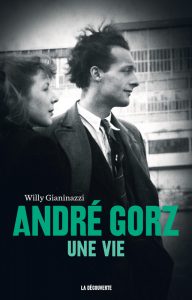

Cette première biographie d’André Gorz (1923-2007) retrace le parcours de l’un des penseurs les plus clairvoyants et innovants de la critique du capitalisme contemporain. Marqué par les pensées de Marx, Husserl, Sartre et Illich, Gorz pose la question fondamentale du sens de la vie et du travail. Né Gerhart Hirsch à Vienne, ce « métis inauthentique » étudie en Suisse, avant d’opter pour la France. Penseur existentialiste, autodidacte, il révise constamment ses façons de voir, sans craindre d’explorer de nouveaux territoires théoriques. Anticapitaliste, marxiste d’un type nouveau, il est très proche de l’extrême gauche italienne et incarne l’esprit de 68. Il est aussi l’un des premiers artisans de l’écologie politique et de la décroissance.

Cette première biographie d’André Gorz (1923-2007) retrace le parcours de l’un des penseurs les plus clairvoyants et innovants de la critique du capitalisme contemporain. Marqué par les pensées de Marx, Husserl, Sartre et Illich, Gorz pose la question fondamentale du sens de la vie et du travail. Né Gerhart Hirsch à Vienne, ce « métis inauthentique » étudie en Suisse, avant d’opter pour la France. Penseur existentialiste, autodidacte, il révise constamment ses façons de voir, sans craindre d’explorer de nouveaux territoires théoriques. Anticapitaliste, marxiste d’un type nouveau, il est très proche de l’extrême gauche italienne et incarne l’esprit de 68. Il est aussi l’un des premiers artisans de l’écologie politique et de la décroissance.