Un article de Olivier Auber initialement publié sur le site « la Revue du Cube« .

Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur.

TRADUCTION DE LA CONFÉRENCE PRONONCÉE LORS DE :

« Consciousness Reframed – The Matter of the Immaterial » / Art & consciousness in the post-biological era / The 18th International Research Conference In The Planetary Collegium’s Series / Shanghai, November 20-22, 2015. English version : noemalab.eu / À paraître en anglais et en chinois dans un numéro spécial de la revue : Technoetic Arts Journal, 2016.

Je ne dirai pas un mot sur la première singularité de l’Univers (le supposé Big Bang). Je ne dirai pas grand chose non plus de la seconde Singularité qui a eu lieu sur la terre et probablement aussi sur beaucoup d’autres planètes : l’explosion de codes appelée « abiogénèse » qui désigne la transition « d’un monde sans biologie vers un monde avec biologie ». La plupart des espèces qui ont émergé au cours de l’abiogénèse ont disparu ou muté, tandis qu’un petit nombre ont proliféré jusqu’à nos jours.

Je m’intéresserai surtout à la troisième Singularité : l’origine du langage humain, et surtout à ce qui pourrait conduire à la quatrième, conséquence de l’émergence possible de deux classes d’espèces vivantes artificielles : les Intelligences Artificielles Générales et les Multiplexeurs de l’Esprit.

L’origine politique du langage

L’anthropologue évolutionnaire Cadell Last a nommé récemment « atechnogénèse » le passage « d’un monde sans technologie à un monde avec technologie » (Last 2015). Nous vivons ce passage sur la planète Terre et il s’est sans doute produit ailleurs aussi. Selon lui, l’atechnogénèse conduirait à la naissance d’une forme de vie technologique à l’échelle cosmologique.

A la suite de Claude Lévi-Strauss et de André Leroi-Gourhan, nous pouvons facilement imaginer que l’atechnogénèse sur notre planète remonte à l’émergence du genre Homo lui-même, c’est-à-dire, à l’émergence d’un proto-langage chez certains hominidés conjointement à leur invention des premiers outils. Le chercheur en Sciences Cognitives Jean-Louis Dessalles précise ce lien entre langage et technologies : il avance des arguments solides qui suggèrent que l’invention des armes a constitué La Singularité qui a déclenché l’explosion de nos codes symboliques (Dessalles 2014).

Selon sa théorie, l’arme dans sa version la plus préhistorique aurait brutalement rendu obsolète l’ordre social fondé sur la domination physique. Pour la première fois, les armes auraient permis aux hominidés de tuer à moindre risque, non seulement les bêtes sauvages, mais surtout leurs pairs dominants.

« Dès lors que pour une raison quelconque, le meurtre est devenu facile chez nos ancêtres hominidés, le droit absolu du plus fort est instantanément devenu obsolète. »

La crise politique induit par cette menace armée des dominés envers les dominants aurait fait peser une pression énorme sur notre espèce, au point de devenir un facteur de la Sélection Naturelle. Les individus dont le comportement pouvait contribuer à la survie collective auraient été privilégiés, à savoir ceux qui étaient capables d’identifier les signes inattendus de danger pour la tribu, et de les communiquer à leurs pairs, par un geste de la main, un son, puis plus tard par un langage de plus en plus articulé.

Comme analysé par Dessalles, le langage aurait été la Stratégie Evolutivement Stable nous ayant permis d’échapper à la crise politique déclenchée par l’invention des armes. Le langage aurait renversé la force brute pour devenir notre principale activité ainsi que le moteur de notre organisation sociale.

La quatrième Singularité ?

Si les armes ont joué le rôle de facteur déclenchant dans l’apparition de notre langage, ces deux éléments ont continué à évoluer conjointement au point de devenir presque inséparables. Nous vivons maintenant dans leur enchevêtrement complexe. Plus raffinée encore que les armes militaires, je crois que la mère de toutes les armes relève du langage lui-même. Elle est invisible, immatérielle et essentiellement d’ordre logique. Il s’agit de la monnaie.

Alors que les armes primordiales auraient permis aux dominés de menacer les dominants, l’arme monétaire est au contraire placée essentiellement entre les mains des dominants (qui ne doivent pas être confondus avec les élites, on le verra). La monnaie n’est pas seulement un code d’interaction sociale favorisant une classe au détriment d’une autre ; en tant que moteur du développement technologique, elle est devenue depuis peu un instrument de domination totale. En effet, le capital – traditionnellement considéré comme l’accumulation des stocks et des moyens de production – s’est récemment dématérialisé sous la forme de valeurs économiques et symboliques complexes, activées par des robots et des intelligences artificielles qui travaillent pour un nombre toujours plus réduit de personnes, à savoir la classe « vectorielle » : celle qui possède les vecteurs de nos interactions (Wark 2004). Entre ses mains, l’arme monétaire est à la fois l’objectif et l’instrument d’une cyberguerre systémique globale.

Qui n’a pas encore remarqué que cette concentration exponentielle laisse autour d’elle de vastes zones désertiques, où la monnaie comme les autres valeurs économiques et symboliques sont maintenues sous perfusion dans le meilleur des cas ? Le code monétaire, basé sur la création de la monnaie par la dette (Graeber 2013), apparaît donc de plus en plus comme un système d’exploitation carnivore qui conduit inévitablement à la destruction. Tout se passe comme si son emballement permettait à une sorte de système quasi vivant d’exercer une prédation systémique sur notre espèce. En d’autres termes, l’arme monétaire peut tuer aveuglément et en toute sécurité nos semblables humains (ainsi que les animaux), quelles que soient leurs aptitudes sociales ou intellectuelles, au point que l’ordre ancien basé sur le langage semble être devenu obsolète.

Ainsi, notre espèce parait être soumise à un nouveau stress politique, semblable à celui qui a conduit à l’invention du langage, mais en sens inverse (dominants > dominés). Que représente donc un phénomène d’une telle amplitude, si ce n’est l’annonce d’une nouvelle Singularité ?

De nombreux chercheurs pensent que la crise économique qui concentre toutes les autres crises, conduit tout droit à une Singularité. Certains envisagent une reconstruction ex-nihilo du système sur la base d’un processus de création monétaire fondé sur l’humain (Laborde 2010). D’autres imaginent se passer de monnaie en mettant en relation l’offre et la demande par d’autres moyens (Heylighen, 2015). On ne compte plus les propositions de Modèles de Monnaies Alternatives qui constituent autant de germes d’ordres monétaires possibles. Certains pourraient être salutaires, mais d’autres pourraient aussi opérer une domination pire encore que le système actuel.

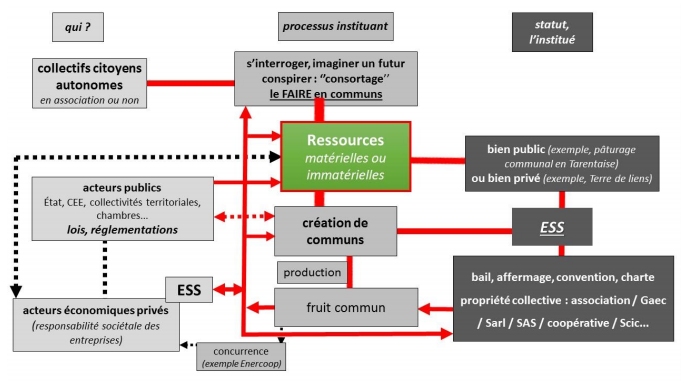

Si ces modèles monétaires sont de nouvelles armes, elles devraient être contrôlées a priori dans une certaine perspective. Mais dans la pratique, les Organisations Autonomes Distribuées fondées sur ces modèles monétaires poussent partout comme des générations spontanées d’espèces vivantes artificielles dans une sorte d’écologie de transition. Ces espèces sont en concurrence les unes avec les autres, étant donné qu’elles essaient toutes de proliférer sur le même champ de nos relations économiques. Nous savons qu’elles vont se combiner, muter ou disparaître jusqu’à ce qu’un nouvel écosystème revitalisé émerge.

Parmi les différents scénarios que j’explorerai dans la dernière partie de cet article, se cache la voie de notre Stratégie évolutivement Stable. Comment la détecter ? La sélectionner et la construire? Je soutiendrai que tout est une question de légitimité.

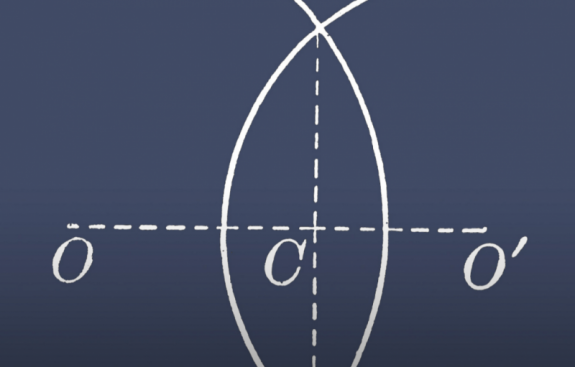

Les Perspectives Anoptiques comme modèle de conscience cognitive

Pour nous aider, nous pouvons tenter d’observer un fait passé relativement inaperçu depuis le début de la révolution industrielle, en particulier depuis l’émergence des télécommunications ; à savoir l’émergence de deux perspectives invisibles structurant la topologie des réseaux. Comme ces perspectives sont invisibles, je propose de les appeler Perspectives Anoptiques (c’est à dire non optique) par analogie à la Perspective Optique de la Renaissance (Auber, 2001).

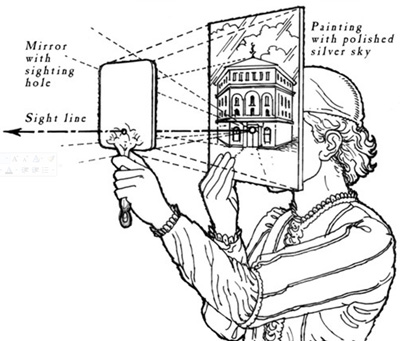

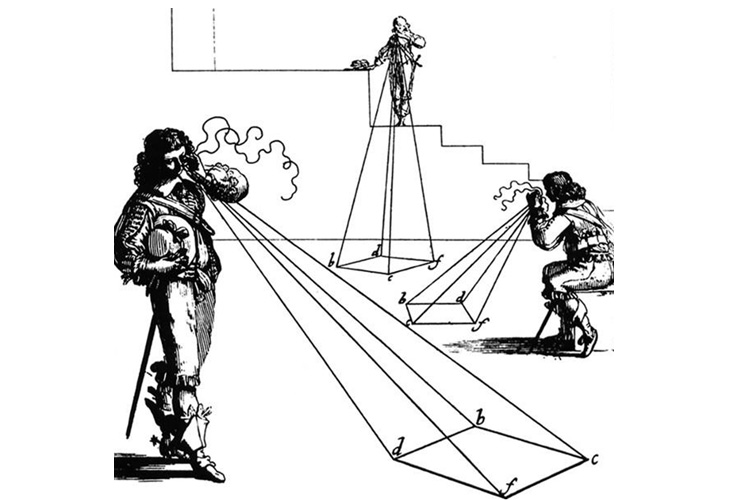

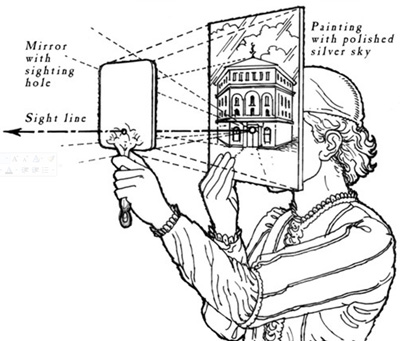

Filippo Brunelleschi (1377-1315 Avril, 1446) était un ingénieur italien et un personnage clé dans le domaine de l’architecture.

Il est célèbre pour son expérience dite de « la tavoletta » illustrant pour la première fois autour de 1413 la géométrie de la Perspective Optique.

Tout comme l’expérience de Brunelleschi a montré les principes de construction de la Perspective Optique au début de la Renaissance, l’observation et la pratique d’une expérience d’art en réseau très simple, appelée le Générateur poïétique, peut nous laisser deviner les principes des Perspectives Anoptiques.

Le Générateur poïétique. 1) Première projection urbaine. Bruxelles 2013, 2) Maquette pour une performance collective, Shanghai Institute of Visual Art, 2015.

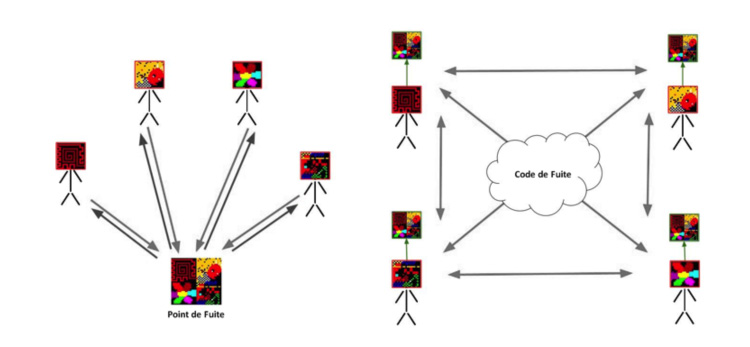

Le Générateur poïétique permet à un grand nombre de personnes d’interagir collectivement en temps réel en réseau. L’expérience peut fonctionner soit sur un réseau centralisé, soit sur un réseau distribué pair-à-pair. Dans les deux cas, le Générateur poïétique crée apparemment le même type d’interaction humaine : une boucle de rétroaction entre les individus et le groupe produit l’émergence de formes imprévisibles qui peuvent être vues et interprétées par tous, et sur lesquelles chacun peut agir.

Le Générateur poïétique peut être considéré comme un modèle générique de multiples systèmes complexes tels que les marchés financiers, les réseaux de type écologique, urbain, informationnel, etc. dans lesquels chacun est impliqué quotidiennement. Mais contrairement à ces réseaux « réels », souvent opaques quant à leurs règles et leurs infrastructures, le Générateur poïétique, lui, est parfaitement transparent : tout y est connu ou connaissable, en particulier le fait qu’il fonctionne de manière centralisée ou bien distribuée. En effet, les réseaux qui déterminent l’ensemble des valeurs économiques et symboliques, peuvent fonctionner selon ces deux architectures. Si dans la plupart des cas, c’est l’architecture centrée qui s’est imposée, c’est pour des raisons que la suite laisse deviner.

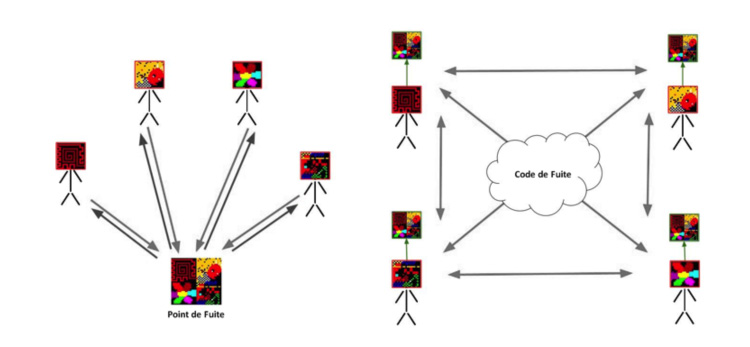

Dans le cas d’une architecture de réseau centré, on peut parler d’une Perspective Temporelle (PT). En effet, le centre est le lieu physique où le temps subjectif du réseau émerge à chaque instant via l’interaction entre ses membres. On peut voir ce lieu physique comme un « Point de fuite temporel ». Il peut s’agir, par exemple, d’un serveur.

Dans le cas d’une architecture distribuée pair-à-pair, on peut parler d’une Perspective numérique (PN) car c’est un code numérique arbitraire qui garantit l’émergence du temps subjectif du réseau en chacun de ses nœuds. On peut voir ce code comme un « code de fuite ». Il peut s’agir, par exemple, d’une adresse IP de groupe, d’un hashtag, d’un blockchain, et si l’on se place dans le cadre d’un réseau biologique, d’une molécule, d’une séquence d’ADN, etc.

Ces deux nouvelles Perspectives Anoptiques (PT et PN) dévoilées par le Générateur poïétique, partagent de nombreux attributs topologiques et symboliques avec la Perspective Optique.

En particulier, dans les deux architectures de réseau, le point/code de fuite est le symbole de l’infini et de l’inconnaissable. En effet, même si ceux-ci sont parfaitement localisés et définis (le serveur est quelque part, le code source du réseau est accessible et lisible par tous), l’émergence de l’image globale et les phénomènes qui s’y déroulent restent parfaitement imprévisibles.

Le point/code de fuite est également l’homologue d’un certain point de vue, analogue à l’œil du peintre dans la Perspective Optique. Ce point de vue définit l’ensemble des règles du réseau. Dans le cas de l’expérience du Générateur poïétique, il s’agit tout simplement de mon propre point de vue.

Enfin, de la même façon que la Perspective Optique s’appuie sur des règles de construction géométriques, les Perspectives Anoptiques, quant à elles, sont construites sur des principes cognitifs. À cet égard, il est possible de définir des critères de légitimité pour la construction des Perspectives Anoptiques, tout comme les peintres et les architectes de la Renaissance ont défini les règles qui permettent de construire une Perspective Optique légitime.

La légitimité des Perspectives Anoptiques peut être observée dans les conditions qui déterminent la boucle de rétroaction entre les agents locaux et l’émergence globale. En première approximation, on peut considérer que, si la boucle de rétroaction est soigneusement réalisée sans aucune manipulation externe ; c’est à dire si chaque agent du réseau peut observer sa propre action parmi celles de tous les autres, alors il est possible de prétendre que la Perspective Anoptique obtenue est légitime. Dans ce cas, on peut observer cette légitimité dans les patterns qui émergent du point/code de fuite : le réseau global, tel un pur organisme vivant, se comporte alors comme un système autopoïétique doué d’une clôture opérationnelle (Maturana et Varela 1992).

Au contraire, la légitimité de la Perspective Anoptique n’est pas atteinte dans le cas où certaines manipulations externes cassent ou perturbent la boucle de rétroaction en injectant des données étrangères, ou bien en modifiant, cachant ou retenant certaines actions des agents. Dans ce cas, nous pouvons dire que les agents sont «aliénés» (au sens cybernétique défini par Heinz von Foerster) ; c’est-à-dire que ceux-ci ne peuvent observer ou reconnaître leur propre trace dans le tout. On peut observer les marques de ces manipulations dans les patterns émergeant du système, bien que cela reste difficile parce que le réseau se comporte “comme” un organisme vivant; c’est à dire un organisme quasi-vivant qui imite la vie selon un certain modèle de la vie injecté par le ou les auteur(s) de la manipulation, consciemment ou inconsciemment.

Ces manipulations des boucles de rétroaction sont appelées par mon amie Florence Meichel : « Noloop ». Elle trouve des noloops dans tous les recoins de l’activité humaine (dans l’industrie, les médias, la finance, la politique, les religions, les sciences, et surtout dans les «réseaux sociaux»). Cela n’est pas étonnant. En effet, dans un contexte où les «couplages structurels de troisième ordre » entre les systèmes (Maturana et Varela, 1992) sont partout, les noloops sont la norme. La pratique des «réseaux sociaux» (qui sont en fait des «silos sociaux» interconnectés) en donne une très bonne illustration. Certains phénomènes de noloop sont bien connus et tolérés en quelque sorte. D’autres sont cachés et sont très problématiques d’un point de vue éthique (songeons aux algorithmes menteurs de Volkswagen, etc.).

Sur cette base, je vais essayer de définir plus précisément la notion de légitimité des Perspectives Anoptiques, non pas en termes philosophiques, moraux, politiques ou juridiques, mais en termes cognitifs.

Trois critères de légitimité (A, AB, ABC)

Les noloops appellent une réflexion sur la « tricherie » et sur l’« autonomie ». Ces notions peuvent être considérées dans le cadre du modèle de langage humain élaboré par Dessalles que je prends le risque de résumer ici de manière lapidaire en une seule phrase : « la signalisation des événements inattendus permet aux individus de renforcer leur réseau social afin de réduire leurs chances d’être tués par surprise ».

Certains pairs choisissent une stratégie de « signalisation honnête ». Leur principale qualité est de « détecter les incohérences ou de restaurer la cohérence ». Les pairs qui montrent cette capacité, entre autres qualités, sont acceptés en priorité comme membres du groupe et, au fur et à mesure, ils en forment l’« élite ».

A l’inverse, certains individus choisissent de tricher afin d’obtenir une position dominante à moindre coût. Les tricheurs de base sont ceux qui signalent à tort et à travers des événements non pertinents pour tenter d’obtenir un peu d’attention ou certains avantages de la part d’autres individus. Les tricheurs de ce type sont facilement neutralisés par les élites qui ont la capacité de « rétablir la cohérence ». Ils n’ont aucun mal à détruire la réputation des premiers.

Il existe bien sûr d’innombrables autres stratégies de triche qui sont beaucoup plus difficiles à détecter. Les contre-mesures sont également nombreuses. Cependant, une chose n’est pas considérée à ce jour dans le cadre théorique proposé par Dessalles, à savoir : les stratégies de triche peuvent impliquer les vecteurs de l’activité de signalisation ; c’est-à-dire aujourd’hui : les réseaux et la technologie en général. Nous pouvons essayer de classer ces stratégies de « triche vectorielle » à la lumière des Perspectives Anoptiques. Ainsi, la triche peut intervenir aux trois niveaux principaux de ces perspectives :

1) au niveau des pairs,

2) au niveau du réseau,

3) au niveau du point/code de fuite.

En voici quelques exemples pris parmi les pratiques contemporaines :

Niveau des pairs : Signalisation exagérée, faux signal, injection de bruit, transaction haute fréquence, identités multiples, vol d’identité, virus, comportement moutonnier, harcèlement, etc.

Niveau du réseau : Espionnage, filtrage en temps réel, portes dérobées, Deep Packet Inspection, manipulation de compteurs et graphes sociaux, coupure de réseau intentionnelle, etc.

Niveau du point/code de fuite : Biais Institutionnel, hégémonie culturelle, incitation et fiction manipulatoires, système de Ponzi, algorithmes menteurs, injection de modèles non pertinents, corporatisme, vedettariat, monopole, prise de pouvoir, coup d’état, aveuglement paradigmatique, etc.

Toutes ces stratégies de tricherie appliquées aux vecteurs de notre activité de signalisation ont tendance à nous empêcher d’évaluer les situations et à nous induire en erreur. Dans la situation d’aliénation où nous sommes, même si notre capacité à « rétablir la cohérence » est grande, nous ne pouvons pas être reconnus comme tels par le groupe (et éventuellement accéder à une position d’élite). Dans les niches écologiques définies par ces tricheries, les positions dominantes sont donc accaparées par les tricheurs (qu’ils trichent consciemment ou non).

La généralisation des stratégies de “triche vectorielle” donne une explication cognitive à la nouvelle crise politique traversée par notre espèce en phase aiguë de technogénèse : ces stratégies permettent aux dominants, non seulement d’établir une prédation systémique sur les dominés, mais aussi de neutraliser définitivement les élites qui pourraient/devraient rétablir la cohérence. Cela conduit à une rupture globale de cohérence ; une inadéquation complète entre le comportement de nos organisations et leur environnement.

Dans ces conditions dramatiques, les pairs doivent trouver d’urgence des contre-mesures pour désamorcer la “triche vectorielle” et recouvrer leur autonomie et leur capacité de jugement. Trois critères pourraient aider les agents/pairs/utilisateurs à évaluer la légitimité de tout réseau (de type centré [PT] ou distribué [PN]) auquel il/elle appartient :

A) Tout agent A a-t-il le droit réel d’accéder au réseau s’il en fait la demande? A peut-il quitter le réseau librement ?

AB) Tout agent B (présent ou futur, y compris les agents qui conçoivent, gèrent et développent le réseau) est-il traité comme A ?

ABC) Si trois agents A, B et C (trois étant le début d’une multitude) appartiennent à un réseau qui répond aux deux premiers critères, constituent ils des pairs? Autrement dit, sont-ils en mesure de se reconnaître, de se faire confiance, de se respecter les uns les autres, de construire des représentations communes et du sens commun ?

Exprimé autrement :

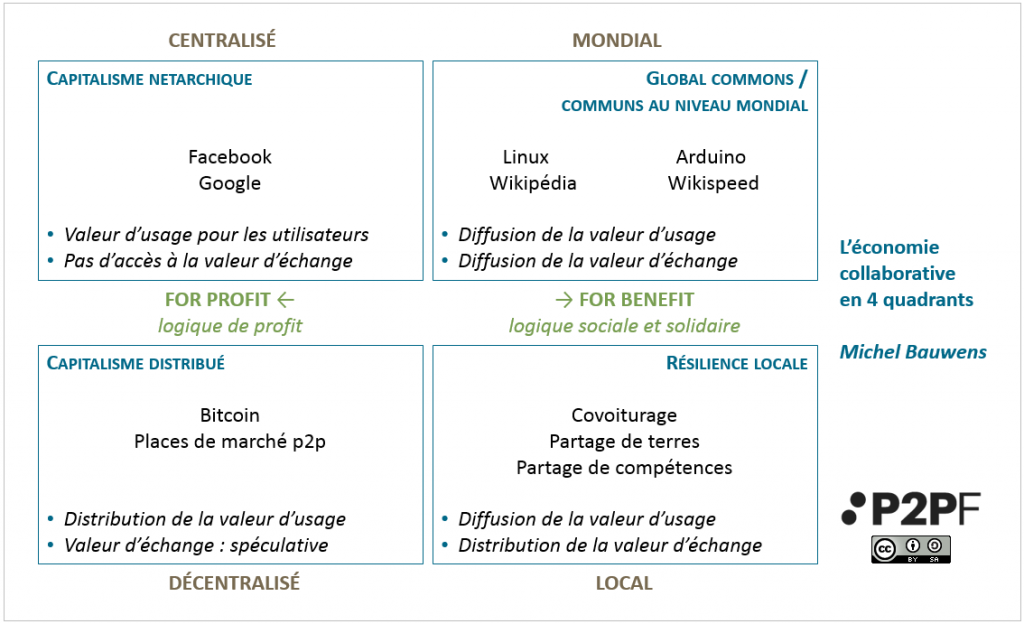

Le critère A vise à éviter toute forme de prise d’otages : les individus restent libres d’entrer et de sortir. Les réseaux qu’ils pratiquent sont appréciés en vertu de ce critère pour leur “valeur d’échange” et leur “valeur d’usage”. Au contraire, les réseaux qui pour des raisons techniques sont irréversibles, ou ceux construits pour maximiser leur “valeur d’otage” à des fins spéculatives et prédatrices sont écartés.

Le critère AB propose d’évaluer la symétrie du réseau en termes de réciprocité. Les réseaux dont le design produit mécaniquement des concentrations de pouvoir sont abandonnés.

Le critère ABC est le plus complexe. Il propose de s’interroger sur la notion de “pair” sans apporter de réponse définitive. Suffit-il qu’un pair fasse partie de mon réseau pour que je le considère comme tel ? Inversement, un pair qui ne ferait pas partie de mon réseau ne peut-il pas néanmoins être considéré comme tel ? Un pair est-il nécessairement humain ? Peut-il être non-humain ? Si oui, dans quelle proportion ?

A ces questions, personne n’échappera à l’heure de l’atechnogénèse et il est probable que les réponses seront contingentes et évolutives. Néanmoins un début de réponse générique est donné dans le cadre des Perspectives Anoptiques. En effet, en dernier ressort, ce critère ABC propose de s’interroger sur les projections imaginaires que nous opérons sur les réseaux et autres artefacts technologiques. On sait que dans une certaine mesure, ceux-ci jouent le rôle d’ “objets transitionnels” (Winnicott), d’ “objets pulsionnels” (Freud) ou d’ “objets a” (Lacan). Dit en termes de Perspectives Anoptiques, nous ne pouvons pas ne pas projeter sur leur points/codes de fuite, notre désir, notre manque, notre besoin de symbolique, en bref, ce qui nous relie à l’Autre et nous en différencie. Or, on l’a vu, ces points/codes de fuite anoptiques sont parfaitement inconnaissables. En conséquence, c’est le deuil partagé de leur maîtrise et de leur connaissance qui constitue paradoxalement le socle commun de nos liens sociaux.

Concrètement : de la même manière qu’à l’époque Baroque, on a occulté le point de fuite des tableaux peints “en perspective” avec le Christ, la Sainte-Vierge, ou la colombe du Saint-Esprit, aujourd’hui, nous superposons aux points/codes de fuite des réseaux des notions abstraites et des mots d’ordre politiques; selon les cas : “le marché”, “la performance”, “la compétitivité”, “la communication”, etc. Demain peut-être, on plaquera des notions telles que : “l’allongement de la vie”, voire “la vie éternelle”. De fait, ces mots d’ordre excluent les pairs qui ne situent pas dans “le marché, qui ne sont ni “performants” ni “compétitifs”, ceux savent vivre sans l’illusion de la “communication” ou de la “vie éternelle”. De fait donc, le réseau effectue une sélection des pairs. Or, comme on va le voir, la stricte légitimité des Perspectives Anoptiques voudrait que ce soit l’inverse : que les pairs sélectionnent les réseaux.

Pour conclure ce paragraphe, notons que les critères de légitimité exprimés ci-dessus (A, AB, ABC) s’inscrivent dans la lignée de nombreuses tentatives au travers desquelles les hommes ont cherché à rétablir une certaine cohérence. Notamment, ces critères proposent une reformulation appropriée aux réseaux, d’anciens principes quelque peu oubliés comme ceux de la République Française : LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ. On peut aussi considérer que ces critères de légitimité tentent de généraliser les principes du logiciel libre (Richard Stallman, 1983) à l’ensemble des systèmes informationnels.

Quatre scénarios d’évolution

La culture de la Perspective Optique a pris environ deux siècles pour se répandre dans le monde après l’expérience de Brunelleschi dans les années 1400. Cela a eu un énorme impact. La Perspective Optique est rapidement devenue le principal outil que nous ayons eu pour nous projeter dans le temps et l’espace, c’est à dire pour évaluer les distances, le temps et l’énergie nécessaires pour les traverser, ainsi que des ressources qui pourraient être recueillies. Cette culture était certainement l’outil intellectuel pertinent au temps des conquérants, des explorateurs et des constructeurs.

Ce n’est plus le cas à présent. Comme l’a annoncé la déconstruction de l’espace opérée par certains artistes du XXe siècle, les Perspectives Anoptiques qui président au développement des réseaux ont pris le pas désormais sur la Perspective Optique qui organise notre perception de l’espace.

Malgré les avertissements de ces artistes, la Perspective Optique reste malheureusement le mode de représentation et l’imaginaire dominants de notre société. En particulier, cet imaginaire incohérent avec la nature du milieu dans lequel nous vivons désormais, affecte directement le système monétaire actuel. Tout se passe en effet comme si nos relations sociales ainsi que nos esprits étaient considérés comme des territoires qui peuvent être conquis, occupés et exploités. À cet égard, le capitalisme émotionnel (Pierre & Alloing 2015), – c’est-à-dire l’industrialisation totale de nos émotions -, semble constituer une description pertinente de cette dérive éthique.

La culture de la Perspective Anoptique pourrait proposer une contre-mesure à cette dérive. Pour comprendre les phénomènes qu’elle peut déclencher, plaçons-nous encore une fois dans le cadre théorique de Dessalles :

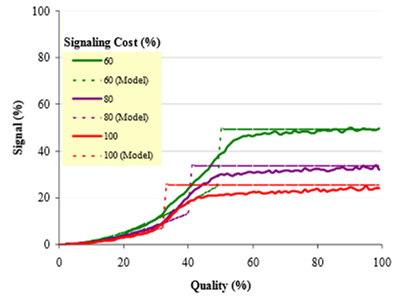

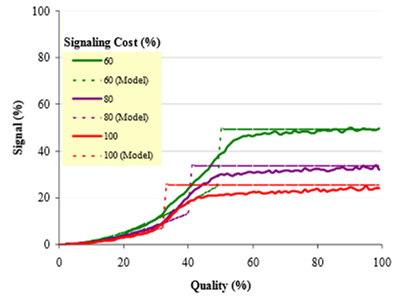

A partir de ses hypothèses sur l’origine et la fonction du langage humain, Dessalles déduit un modèle mathématique de notre activité de signalisation validé par des données réelles. En résumé : le niveau de notre activité de signalisation et notre attractivité personnelle sont liés d’une manière surprenante. On peut observer trois groupes de personnes sur ce diagramme :

L’axe des ordonnées mesure le niveau de signalisation individuel. L’axe des abscisses mesure la dimension socialement recherchée appelée “Qualité”, à savoir l’attractivité potentielle de l’individu qui conditionne la taille de son réseau social personnel. A partir de Dessalles, J-L. (2014). Optimal Investment in Social Signals. Evolution, 68 (6), 1640-1650. P.9.

La partie gauche de la courbe comprend les individus qui affichent une faible attractivité et ne bénéficient que d’un réseau social personnel limité. Ces individus déploient une faible activité de signalisation.

La partie centrale comprend des individus en compétition les uns avec les autres quant à leur activité de signalisation afin d’accroître leur attractivité personnelle et donc la taille de leurs réseaux sociaux respectifs.

Dans la partie droite de la courbe, l’attractivité personnelle importante des individus n’impacte pratiquement plus leur activité de signalisation qui reste limitée relativement à leur statut social. Les individus de ce groupe ne sont que très faiblement en compétition les uns avec les autres.

Ainsi, cette modélisation directement déduite des caractéristiques de notre langage, montre combien la forme de notre hiérarchie sociale est elle-même un aspect de notre Stratégie Evolutivement Stable (ESS). Dès lors, la question est de savoir si l’industrialisation généralisée (vectorisation) de notre activité de signalisation sociale mise en oeuvre par des réseaux centralisés ou distribués, aura une incidence sur notre ESS, et si une certaine prise de conscience des Perspectives Anoptiques à l’oeuvre sur ces réseaux pourra produire un certain changement ?

Au seuil de la quatrième Singularité, quatre scénarios d’évolution de notre actuelle ESS sont proposés ci-dessous à la discussion :

Quatre scénarios d’évolution de notre ESS actuelle (courbe S noire ), au seuil de la quatrième Singularité. S’ (rouge) : concentration opérée par les réseaux centralisés S’’ (pointillés rouges) : centralisation autour d’une Intelligence Artificielle Générale (AGI) Z (vert) : Acculturation aux Perspectives Anoptiques et développement d’un Système Immunitaire Global. Z’’ (pointillés verts) : Mindplexes, Cerveau Global (Global Brain)

Scénario n° 1. La concentration de l’économie entre les mains de quelques-uns a tendance à transformer la courbe initiale S noire en la courbe rouge S ‘. Cela signifierait :

- Section S’1 : une plus grande proportion d’individus peu attractifs avec un réseau social pauvre et un faible niveau de signalisation.

- Section S’2 : plus de concurrence encore entre les individus de la classe compétitive, celle-ci étant proportionnellement plus limitée en nombre.

- Section S’3 : proportionnellement moins d’individus dans la classe non compétitive dont les membres sont d’autant plus attractifs qu’ils sont moins nombreux.

Cette transformation S-> S ‘ne modifie pas la forme de la courbe S. En conséquence, il n’y a pas dans ce scénario de transformation fondamentale de notre ESS, malgré toutes les prétendues “disruptions” promises par la technologie. De même si l’on extrapole S’ en S’’ :

Scénario n° 2. S’’ suggère qu’une ou plusieurs Intelligences Artificielles Générales (AGI) – éventuellement contrôlées par quelques rares dominants érigés en demi-dieux – ont pris le contrôle de toute l’espèce humaine et ont transformés tous les individus en zombies asociaux. Beaucoup s’accorderont pour dire que cela n’est pas vraiment un scénario souhaitable. Cependant, certaines personnes imaginent que la délégation de tous les aspects de la vie aux machines soit la seule et unique solution pour résoudre les problèmes humains.

Scénario n° 3. Ce scénario oblige à faire une hypothèse audacieuse : imaginons par exemple qu’un scandale fasse éclater au grand jour les conséquences éthiques désastreuses des réseaux centralisés et de leur perspective temporelle illégitime (l’exploitation par quelques-uns des émotions des masses). Imaginons que par la suite, la culture des Perspectives Anoptiques commence à se propager dans le monde, propulsée par la nécessité vitale des peuples à recouvrer une certaine autonomie. Imaginez que ces événements conduisent à un point de basculement où le deuxième type de Perspective Anoptique (la Perspective Numérique) devienne dominante. Ainsi, S pourrait évoluer vers sa forme inverse, à savoir la courbe Z verte. Cela signifierait :

- Section Z1: une socialisation rapide des individus situés en bas de l’échelle.

- Section Z2: moins de compétition dans une classe moyenne plus nombreuse. Ô joie !

- Section Z3: Une élite compétitive remplaçant les dominants non compétitifs.

L’inversion de forme S-> Z suggère donc que nous aurions changé de stratégie afin de rétablir la cohérence et l’autonomie de notre société. Notre langage se serait adapté pour prendre à nouveau le pas sur la force brute et l’utilisation abusive de notre armement, notamment la monnaie.

Scénario n° 4. On peut aussi extrapoler Z en Z’. La courbe Z’ (pointillés verts) suggère la formation de sortes de Mindplexes, c’est-à-dire des combinaisons entre intelligences artificielles et esprits humains. Les Mindplexes ouvriraient la voie vers un Cerveau Global où un langage radicalement nouveau, comme par exemple celui développé par Pierre Lévy, serait pratiqué entre les êtres humains et entre les humains et les machines. Selon Francis Heylighen, le Cerveau Global serait une sorte de retour à l’Eden (Heylighen 2014).

Cette hypothèse de transformation Z->Z’ mettrait définitivement le monde sous le règne de la Perspective Numérique régissant les réseaux distribués. Son code de fuite serait un modèle de monnaie alternative (ACM) ou plus généralement un protocole d’échange pouvant être considéré comme une nouvelle arme imposant le nouvel ordre social. Dans ce cas cependant, il n’est pas difficile d’imaginer à quel point les questions de légitimité resteraient épineuses en raison de la complexité indescriptible des réseaux distribués. Seule la conscience aiguë et permanente de tous les agents pourrait prévenir les possibles prises de pouvoir par certains systèmes illégitimes ou par des espèces artificielles prédatrices. En d’autres termes, si un jour, le Cerveau Global devient une réalité, il aura besoin d’un Système Immunitaire Global pour assurer sa viabilité.

Vers l’aéthogénèse

L’hypothèse évolutionnaire explorée ici déroge au cadre admis de la théorie Darwinienne dont la notion d’avantage collectif ne fait pas partie. En effet, pour Darwin et ses successeurs, la pression sélective pèse exclusivement sur les individus. Néanmoins, Darwin lui-même, a noté que la pression sélective sur les individus peut conduire paradoxalement à la sélection de comportements anti-sélectifs. Cet “effet réversif” (Tort 1983) induit donc une forme de sélection des organisations sociales vues comme des espèces quasi vivantes.

Il est fait ici l’hypothèse que les êtres humains sont dotés de ressources cognitives spécifiques leur permettant de d’envisager les perspectives créées par leur propre technologie : après la Perspective Optique que nous avons su mettre à profit pour le développement de notre espèce, ce serait le tour des Perspectives Anoptiques. En tant qu’agents des réseaux structurés par les Perspectives Anoptiques , nous sommes restés jusqu’à présent (sur la courbe S), le plus souvent dans la position de “sélectionnés”, laissant le soin à ces perspectives de façonner notre imagination et nos jugements. Mais en prenant conscience des dîtes perspectives et en questionnant leur légitimité, nous pourrions choisir d’évoluer (vers les courbes Z et Z’) en nous plaçant en position de “sélectionneurs” des espèces collectives quasi-vivantes dont nous faisons partie.

Le Système Immunitaire Global auquel nous participerions ainsi, sélectionnerait ces espèces artificielles selon leur Légitimité jouant le rôle d’avantage évolutionnaire. Ce Système Immunitaire serait une mise à jour pertinente et proportionnée de notre stratégie Evolutivement Stable qui pourrait conduire vers une nouvelle ère que je propose d’appeler “Aethogénèse”, c’est à dire le passage d’un monde sans éthique à un monde avec éthique. L’ Aethogénèse, en tant que quatrième Singularité, déclencherait une nouvelle explosion de codes respectant les êtres de toutes les espèces, à commencer par la nôtre.

Olivier Auber

Image d’en-tête : Abraham Bosse: Les perspecteurs. Paris, Pierre des Hayes, 1647-48. BNF.

BIBLIOGRAPHIE

Auber O. (2001). Du Générateur poïétique à la Perspective Numérique. Revue d’Esthétique n°39 dirigée par Anne Cauquelin. Éditions Jean-Michel Place.

Dessalles J.L. (2014). Why talk?. In D. Dor, C. Knight & J. Lewis (Eds.), The social origins of language, 284–296. Oxford University Press.

Dessalles, J-L. (2014). Optimal Investment in Social Signals. Evolution, 68 (6), 1640-1650.

Goertzel B. (2003). Mindplexes. The Potential Emergence of Multiple Levels of Focused Consciousness in Communities of AI’s and Humans. Dynapsyc.

Graeber D. (2013). Dette : 5,000 d’histoire, Les Liens qui libèrent Ed.

Heylighen, F. (2016). Towards an Intelligent Network for Matching Offer and Demand: from the sharing economy to the Global Brain. Technological Forecasting & Social Change, in press. Retrieved from globalbraininstitute.github.io

Heylighen, F. (2014). Return to Eden? Promises and Perils on the Road to a Global Superintelligence. In B. Goertzel & T. Goertzel (Eds.), The End of the Beginning: Life, Society and Economy on the Brink of the Singularity. Humanity+ Press.

Laborde S. (2010). Théorie Relative de la Monnaie. trm.creationmonetaire.info

Last, C. (2015). Big Historical Foundations for Deep Future Speculations: Cosmic Evolution, Atechnogenesis, and Technocultural Civilization. Foundations of Science.

Maturana U, Varela F. (1992). Tree of Knowledge, The biological roots of human undestanding. Revised Edition.

Pierre J., Alloing C. (2015). Questionner le digital labor par le prisme des émotions : le capitalisme affectif comme métadispositif ? HAL

Stallman R. (1983). GNU General Public License.

Tort P (1983), La pensée hiérarchique et l’évolution, Paris, Aubier, p. 165 et 166-197 (« L’effet réversif et sa logique”).

Wark, McKenzie (2004). A Hacker Manifesto. Harvard University Press.

Le Grand Nancy organise les 29 et 30 septembre prochains deux journées de réflexion et de propositions sur le thème de « l’humanisme numérique ». Il poursuit ainsi la démarche collaborative entamée avec les « Moments d’Invention 2013 », et souhaite, à cette occasion, créer les conditions d’une contribution originale, ouverte et innovante au développement de la métropole.

Le Grand Nancy organise les 29 et 30 septembre prochains deux journées de réflexion et de propositions sur le thème de « l’humanisme numérique ». Il poursuit ainsi la démarche collaborative entamée avec les « Moments d’Invention 2013 », et souhaite, à cette occasion, créer les conditions d’une contribution originale, ouverte et innovante au développement de la métropole.

Pourquoi ce livre ?

Pourquoi ce livre ?